币圈小当家

2025-07-07 10:09:02

在区块链的世界里,有一种技术正在悄悄改变商业规则——它既不是比特币也不是以太坊,而是藏在它们背后的智能合约。想象一下,当合同条款变成自动执行的代码,违约成为不可能,中间商集体失业,这究竟是技术的进步还是商业模式的颠覆?本文将带你穿透技术迷雾,看看这个"数字契约"如何重塑金融、房地产甚至娱乐产业。

1996年,计算机科学家尼克·萨博首次提出智能合约概念时,用的比喻是自动售货机——投币就出货,童叟无欺。但直到以太坊出现,这个构想才真正落地。去年我在旧金山参加开发者大会时,亲眼看到有人用智能合约买咖啡:扫码支付后,合约自动验证并触发咖啡机工作,整个过程不到3秒,店员只是站在旁边微笑。

传统合同需要律师、公证、法院三重保障,而链上合约靠数学算法保证执行。这就像把商业规则写进物理定律——重力不会骗人,代码也不会。但问题来了:当代码出现漏洞时,损失该由谁承担?2016年The DAO事件让价值6000万美元的ETH被锁死,社区最后不得不通过硬分叉解决,这暴露出自治系统的致命弱点。

华尔街可能永远不会承认,但DeFi确实在蚕食他们的地盘。去年MakerDAO通过智能合约发放了超过80亿美元的贷款,整个过程没有信贷员、没有面签、甚至不需要身份证明。我认识的一位新加坡程序员抵押ETH借出稳定币买房,他说:"这比银行快至少30倍,虽然利率高了点,但不用看柜员的脸色。"

更激进的变化发生在衍生品市场。传统期权结算需要清算所、经纪商、托管方共同参与,而Opyn平台上的合约到期自动执行,连0.1秒的拖延都不存在。不过当市场剧烈波动时,这种无人干预的特性也会酿成灾难——今年3月就有用户因未能及时补仓,眼睁睁看着智能合约清算了他的全部仓位。

NFT房产证

正在从概念变成现实。迪拜去年完成首笔完全由智能合约驱动的房产交易,买方用USDT支付后,产权Token自动转入其钱包,整个过程节省了92%的传统费用。但有趣的是,最终他们还是去土地局做了登记——毕竟在现实世界,法官认的是纸质文件而非哈希值。租赁市场的变化更接地气。纽约有房东开始使用智能锁+合约的组合:租客支付押金后获得电子钥匙,若未按时续租,门锁会自动失效。有位租客向我抱怨:"上个月因为转账延迟了6小时,我被关在门外一整晚。"这种冷酷的效率,究竟是进步还是异化?

音乐人正在用智能合约对抗Spotify的剥削。去年RAC通过Mirror平台发行专辑,每首歌曲的版税分配规则都写在合约里,粉丝每次播放都会自动向创作者付款。数据显示,这种模式让音乐人多赚了7倍收入,但同时也面临流量困局——毕竟大多数人还是习惯在主流平台听歌。

游戏行业的变化更令人玩味。Axie Infinity让玩家真正拥有游戏资产,但当菲律宾政府将其认定为"数字雇主"时,智能合约自动发放的SLP代币突然变成了需要缴税的工资。这引发一个哲学问题:当代码创造的劳动关系撞上现实法律,究竟该听谁的?

智能合约就像给商业社会装上了自动驾驶系统,但方向盘的完全放手真的安全吗?当我们在东京测试用合约自动支付出租车费时,就因为网络延迟导致三次重复扣款。司机笑着说:"还是现金最靠谱。"技术狂飙突进的今天,或许我们更需要思考:效率与人性化之间的平衡点究竟在哪里?

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

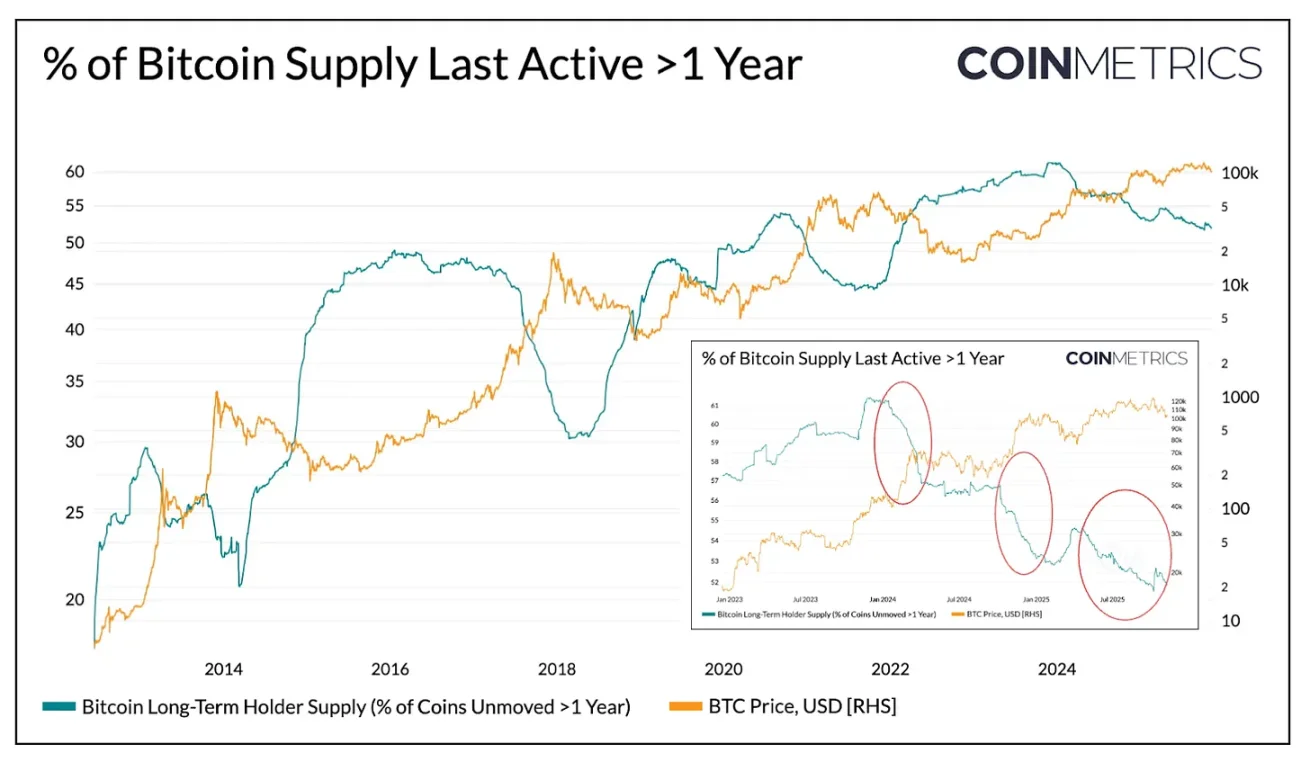

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。