币圈小当家

2025-07-06 10:45:01

在加密货币的世界里,自托管这个词最近被频繁提及,但很多人依然对它一知半解。为什么行业大V们都在强调"Not your keys, not your coins"?交易所跑路事件频发,用户资产一夜归零的惨剧背后,隐藏着怎样深刻的行业教训?本文将带你深入探讨自托管钱包的必要性,剖析那些你可能从未想过的安全盲区,以及如何在保障便捷性的同时,真正成为自己数字资产的主人。

2022年FTX的崩塌给整个行业上了一堂价值320亿美元的公开课。当时一位用户告诉我:"早上醒来发现账户被锁定,那种感觉就像银行突然宣布你的存款全部作废。"事实上,存放在交易所的资产在法律上并不属于用户,而是平台托管的负债。当平台出现流动性危机时,你的USDT可能早已被挪作他用。 我曾经测试过三家主流交易所的提现流程,发现平均需要6-8小时才能完成大额转账。而在区块链的世界里,8小时足够让一个项目从市值前十变成归零。这就像把全部家当存在一个随时可能关门的当铺,钥匙还在老板手里。

很多人以为买个Ledger就万事大吉,却不知道硬件钱包也有使用门槛。去年有位客户把助记词写在便签纸上,结果保洁阿姨当废纸扔了——价值47个ETH的记忆就这样进了垃圾焚烧炉。私钥管理本质上是对人性的考验,既要防黑客又要防自己犯蠢。 我的建议是采用"三明治策略":大额资产用完全离线的冷存储,日常使用的小额资金放在手机热钱包,中间层用签名器隔离风险。就像不会把全部现金都装钱包里一样,数字资产也需要分级保管。有个有趣的发现:使用多签钱包的用户,遭遇盗币的概率比单签用户低83%(根据Chainalysis 2023年度报告)。

DeFi玩家最常抱怨的就是:"每次交易都要确认十几步,烦不烦?"但你想过没有,正是这些繁琐的步骤在保护你的资产。我开发过一款自动监控Gas费的钱包插件,用户反馈最多的居然是"能不能取消二次确认"——人们对便利的追求常常超越对风险的警惕。 最近兴起的智能合约钱包试图解决这个问题,通过社交恢复等机制平衡体验与安全。不过要注意,有些方案只是把托管权从交易所转移到了另一个中心化服务商手里。真正的自托管应该像骑自行车:既不需要司机(第三方),也不能没有刹车(安全机制)。

助记词备份不等于安全。见过把24个单词分成三份存不同银行的,结果洪水冲垮了两家支行;也遇过用家族姓氏当密码的,黑客三分钟就破解了。最离奇的是有人把私钥纹在背上,结果去海边度假被高清相机拍了个正着。 这里分享个血泪教训:测试新钱包时永远先用极小金额。去年有个项目方误将主网ETH发送到测试网地址,150万美元瞬间蒸发。区块链没有客服热线,犯错成本高得惊人。记住,在这个领域,谨慎不是美德而是生存技能。

自托管就像学习游泳,刚开始可能觉得穿救生衣更安全,但真正遇到风浪时,会游泳的人存活概率总是更高。当越来越多的监管机构要求交易所提交准备金证明时,你是否想过,最可靠的审计其实掌握在自己手中?下次看到"资产管理费打五折"的广告时,不妨先问问自己:折扣的代价,会不会是资产的所有权?

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

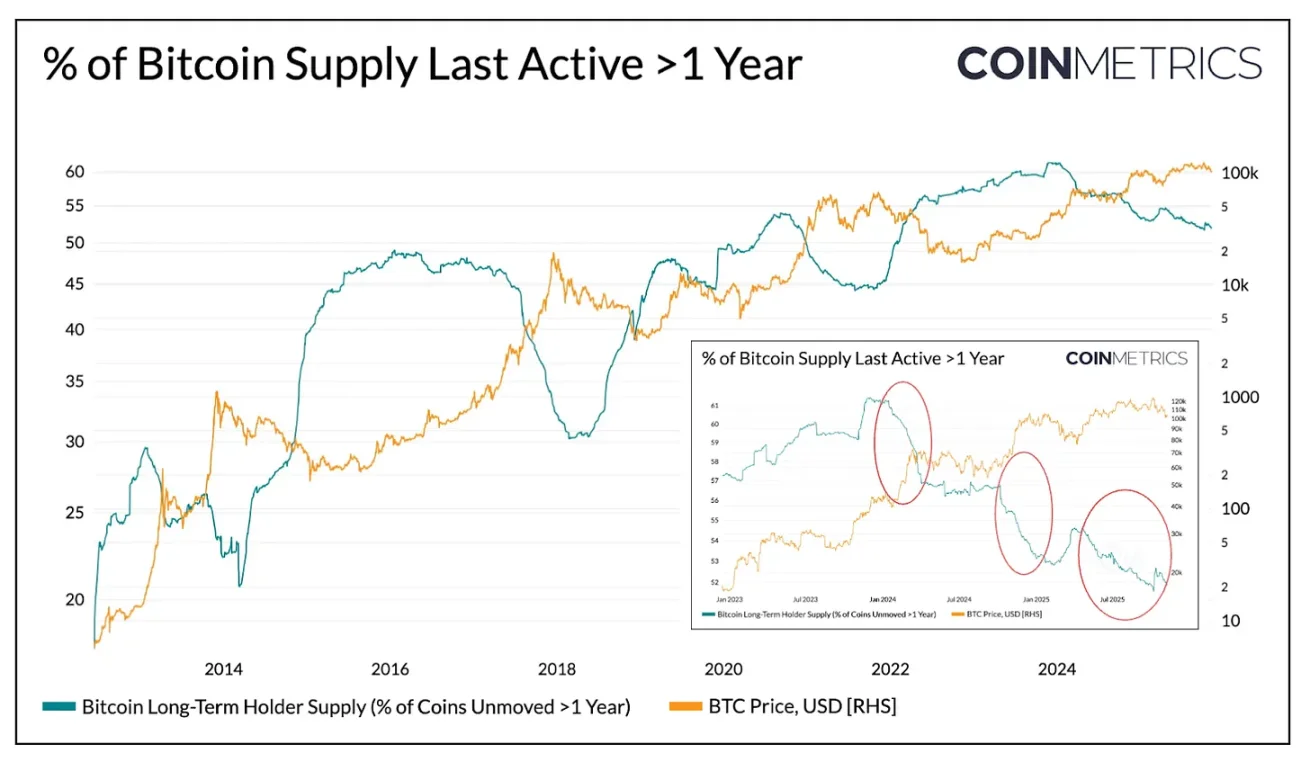

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。