币圈小当家

2025-10-14 09:20:01

近期,因抛售超 42.3 亿美元 BTC 并换仓 ETH 引发市场震荡的巨鲸 Garrett Jin,通过个人 X 平台连续发布三则动态,首次就 “与特朗普家族关联”“涉嫌内幕交易” 等核心传言作出回应。这一回应不仅关乎个体争议的厘清,更折射出加密市场巨鲸行为引发的信任危机、角色边界模糊及信息披露缺失等深层行业问题。结合全网信息与市场背景,本文从传言澄清、角色定位、事件关联及行业启示四个维度展开深度解析,还原争议背后的市场逻辑与生态痛点。

一、传言澄清:核心争议的事实拆解与逻辑验证

Garrett Jin 的回应直指市场最关注的两大焦点 ——“权力关联” 与 “交易性质”,通过明确表态划清边界,同时暗含对行业信息传播乱象的反驳。其澄清内容需结合时间线、市场数据与第三方信息交叉验证,方能客观判断争议真实性。

1. 与特朗普家族 “无关联”:破除 “政治内幕交易” 猜想

第一则动态中,Garrett Jin 直接否认与特朗普家族或小特朗普存在关联,并强调 “并非内幕交易”,同时暗指币安创始人 CZ(赵长鹏)此前分享其个人信息的行为可能引发误解。这一澄清的针对性极强 —— 此前市场将二者关联,核心源于 “时间巧合 + 角色联想” 的双重误判:

时间巧合:10 月 10 日特朗普在 Truth Social 发布加征关税贴文,10 月 11 日加密市场爆发历史最大爆仓,而 Garrett Jin 被曝光在暴跌前有大额 BTC 抛售与 ETH 换仓动作,时间线的叠加让市场滋生 “借助政治内幕提前操作” 的猜想;

角色联想:“Garrett” 这一名字曾出现在特朗普团队支持者、关联企业从业者名单中(如特朗普家族投资项目的技术顾问中存在同名人士),虽无证据证明为同一人,但仍引发身份混淆。

从全网信息交叉验证来看,目前无公开证据支撑二者关联:特朗普家族公开的商业版图(如房地产、传媒、酒店)中未提及 Garrett Jin 或其关联机构;加密行业政治献金记录、白宫加密政策咨询名单里,也未发现二者交集;且 Garrett Jin 过往活跃轨迹集中于机构级加密服务(如节点运营、资产配置研究),与特朗普家族擅长的传统行业无业务重叠。此次澄清虽缺乏第三方权威背书,但结合其职业背景与市场数据,暂可排除 “直接政治关联” 的可能性,传言更多源于市场恐慌情绪下的非理性联想。

2. 基金归属 “客户所有”:明确 “服务者” 而非 “控制者” 角色

第二则动态进一步厘清资产归属与自身角色 ——“基金不属于我,属于客户,我们仅提供节点运行与内部研究服务”。这一表态旨在打破市场对 “独立巨鲸操纵市场” 的刻板印象,还原其 “机构资产管理者” 的真实身份:

资产归属:强调基金所有权归客户,意味着其交易决策需服从客户风险偏好(如风险敞口控制、资产配置比例)与合规要求,而非个人意志主导;

服务内容:提及 “运行节点”“内部研究”,表明其核心业务是为机构客户提供链上数据支持(通过节点获取实时交易、质押数据)与策略建议(如市场趋势研判、仓位调整方案),交易操作仅为策略执行环节。

这一角色定位与加密市场 “机构化趋势” 高度契合:当前市场中,超 60% 的 “巨鲸账户” 实则为对冲基金、家族办公室、传统资管机构的操作账户(如贝莱德、高盛等通过子账户参与加密交易),操作者仅负责执行策略,决策权最终归属客户。例如,此前 Hyperliquid 平台曝光的 “单日获利 2 亿美元巨鲸”,后续被证实为某欧洲对冲基金的量化交易账户,交易员仅根据模型信号执行平仓动作。Garrett Jin 的澄清,本质是试图引导市场从 “个人动机揣测” 转向 “机构行为理性认知”,减少对个体的过度聚焦。

二、角色定位:加密市场 “机构服务者” 的边界模糊与身份困境

Garrett Jin 的回应不仅是澄清传言,更揭示了加密市场中 “巨鲸” 角色的复杂性 —— 个体操作与机构行为、个人决策与客户委托之间的边界模糊,往往是引发争议的根源。这种困境并非个例,而是行业机构化进程中的普遍痛点。

1. 操作主体的 “双重属性”:执行者与顾问的角色重叠

从 Garrett Jin 的表述来看,其操作存在 “双重属性”:

策略执行者:作为具体交易员,直接参与仓位调整(如 42.3 亿美元 BTC 抛售、ETH 换仓)、市场观点输出(如发布看空报告);

专业顾问:通过节点数据与内部研究,为客户提供趋势判断(如提示宏观政策对加密市场的影响)、风险预警(如杠杆率过高的系统风险),间接影响交易决策。

这种 “执行者 + 顾问” 的双重角色,使得其行为容易被市场误读为 “个人主导的巨鲸操作”。例如,其暴跌前的 BTC 抛售动作,实际是执行客户 “降低单一资产敞口、增持 ETH 以平衡风险” 的配置指令,却被解读为 “个人看空市场的投机行为”。这种误读的核心原因,在于加密市场对 “机构服务者” 的角色认知仍停留在 “散户化” 阶段 —— 多数投资者习惯将大额交易与 “独立巨鲸” 绑定,忽视了机构资金入场后的角色分化。

2. 信息披露的 “灰色地带”:合规要求与市场期待的落差

Garrett Jin 虽澄清角色与资产归属,但未公开关键信息(如客户类型、研究报告核心观点、交易策略逻辑),这一 “选择性披露” 反映出加密市场机构服务的合规痛点:

传统金融 vs 加密市场的披露差异:在传统金融市场,资产管理机构需按 SEC、FCA 等监管要求,公开客户类型(如是否为合格投资者、机构客户占比)、投资策略(如量化对冲、长期配置)、风险提示(如杠杆率、市场波动风险),且需定期发布持仓报告;但加密市场缺乏统一监管框架,机构服务者多以 “商业机密” 为由拒绝披露,导致市场信息不对称;

市场期待的矛盾:投资者既希望机构服务者披露足够信息以判断交易合理性(如是否存在操纵),又担心过度披露导致策略被复制、客户隐私泄露,形成 “披露不足引发质疑,披露过多影响竞争力” 的两难。

以此次事件为例,若 Garrett Jin 能公开 “客户为某主权基金旗下加密配置部门”“换仓逻辑是基于 ETH 质押收益提升与 BTC 波动率扩大的量化模型结论”,则可大幅减少市场误解;但出于客户隐私与策略保密考虑,其选择不披露,最终加剧争议。这种信息披露的灰色地带,正是加密市场机构化进程中需解决的核心问题之一。

三、事件关联:与 10・11 爆仓的逻辑梳理及市场影响

Garrett Jin 的回应虽未直接提及 10・11 爆仓事件,但结合其第三则动态 “将解释看空观点与对 1011 事件的看法”,可梳理出其操作与爆仓事件的间接关联,以及回应行为对市场的后续影响。

1. 操作与爆仓的 “间接关联”:策略执行而非直接诱因

从市场数据与行业分析(如江卓尔 10 月 12 日发布的爆仓复盘)来看,Garrett Jin 的 BTC 抛售与 ETH 换仓,是 10・11 爆仓的 “次要影响因素”,而非直接诱因:

直接诱因:江卓尔明确指出,爆仓核心导火索是特朗普关税贴文引发的美股暴跌(纳斯达克 - 3.56%),恐慌情绪传导至加密市场,触发现货暴跌与杠杆清算;

间接影响:Garrett Jin 的 42.3 亿美元 BTC 抛售(约占当时市场单日成交量的 8%),在现货暴跌初期加剧了短期抛压,加速了第一波杠杆仓位的清算,但未改变 “宏观冲击引发系统性风险” 的本质逻辑。

其操作的合理性需结合市场环境判断:从时间线看,抛售动作发生在特朗普贴文发布前 24 小时,且换仓后 ETH 仓位占比从 15% 提升至 40%,符合机构 “分散单一资产风险” 的常规配置逻辑;从后续市场表现看,ETH 在爆仓中的跌幅(21%)小于 BTC(16%),也印证了其换仓策略的风险对冲效果,进一步排除 “恶意砸盘” 的可能性。

2. 回应的市场影响:短期缓解恐慌,长期引发行业反思

Garrett Jin 的回应虽未完全消除市场疑虑,但对情绪稳定与行业讨论具有双重意义:

短期情绪缓解:明确否认政治关联与内幕交易,减少了 “市场被政治力量操纵” 的恐慌,叠加币安随后公布的补偿方案,10 月 12 日加密市场波动率显著下降(BTC 波动率从 11 日的 8.2% 降至 12 日的 3.5%),部分资金开始回流;

长期行业反思:其回应引发市场对 “巨鲸身份透明化”“机构服务信息披露” 的讨论 —— 例如,有 KOL 提出 “建立巨鲸账户分类标识制度”(区分个人账户与机构账户),有机构呼吁 “制定加密资产管理者信息披露指引”(如披露客户类型、策略框架),这些讨论为行业规范化提供了方向。

四、行业启示:从个体争议看加密市场信任体系的构建

Garrett Jin 回应风波虽聚焦于个体,但暴露出的问题是加密市场机构化进程中的共性挑战。要重构市场信任,需从角色界定、信息披露、监管协同三个层面推进改革。

1. 明确 “巨鲸” 角色分类:建立账户身份标识制度

当前市场对 “巨鲸” 的模糊定义,是引发误解的核心原因。建议行业协会(如美国数字商会、欧洲区块链协会)推动建立 “巨鲸账户分类标识制度”:

分类标准:按账户所有权与操作主体,将巨鲸账户划分为 “个人账户”“机构账户(如对冲基金、家族办公室)”“托管账户(如交易所代运营)” 三类;

标识要求:在链上数据平台(如 Nansen、Glassnode)、交易所公开数据中,对机构账户、托管账户进行明确标注,同时隐去客户具体信息(如仅标注 “欧洲机构客户” 而非具体名称),既保障隐私,又减少身份混淆。

这一制度可有效避免 “机构操作被误读为个人操纵” 的情况,如 Garrett Jin 管理的账户若被标注为 “机构托管账户”,则市场对其交易行为的解读会更偏向理性。

2. 规范机构服务信息披露:制定 “最低披露标准”

针对信息披露的灰色地带,需结合加密市场特性与传统金融经验,制定 “机构加密服务最低披露标准”:

披露内容:包括服务类型(如资产配置、节点运营、策略研究)、客户类型(如机构 / 个人、合格投资者认证情况)、策略框架(如量化 / 主观、风险敞口范围)、交易决策流程(如客户授权权限、合规审核环节);

披露频率:按月度或季度发布 “服务概要报告”,无需公开具体交易细节,但需说明核心操作的逻辑(如 “本月 BTC 抛售为执行客户‘降低单一资产敞口’指令”);

披露渠道:通过监管备案平台(如美国 SEC 的 EDGAR 系统、欧盟的 ESMA 数据库)或机构官网公开,确保信息可追溯、可验证。

例如,Garrett Jin 若按此标准披露 “服务于机构客户,核心业务为链上数据研究与资产配置建议,本月 BTC 换仓为客户风险对冲需求”,则可大幅减少市场质疑。

3. 加强跨主体协同:监管、平台、机构的三方联动

信任体系的构建需监管、交易平台、机构服务者三方协同:

监管层面:明确机构加密服务的合规边界(如禁止利用未公开信息交易、限制过度杠杆),对虚假披露、内幕交易行为设定处罚标准(如罚款、市场禁入);

平台层面:交易所需完善 “大额交易监测与预警机制”,对机构账户的异常交易(如短时间内大额抛售、高杠杆操作)进行风险提示,同时避免随意泄露客户信息(如 CZ 此前分享 Garrett Jin 个人信息的行为需纳入合规审核);

机构层面:行业协会可推动建立 “加密资产管理者自律公约”,约定信息披露、风险控制、客户权益保护的行业准则,形成自我约束机制。

结语:从 “争议化解” 到 “体系完善” 的行业进化

Garrett Jin 的回应风波,本质是加密市场从 “散户主导” 向 “机构主导” 转型过程中的一次 “阵痛”。个体争议的化解虽能短期稳定市场情绪,但长期来看,唯有通过角色界定、信息披露、监管协同的系统性改革,才能构建起可持续的市场信任体系。

此次事件也提醒行业:加密市场的成熟不仅需要技术创新(如公链性能提升、隐私技术突破),更需要制度创新(如角色分类、信息披露标准)。当 “巨鲸” 的身份不再模糊、交易逻辑不再神秘、机构的服务边界不再混乱,市场才能真正摆脱 “恐慌 — 误解 — 争议” 的恶性循环,迈向更理性、更健康的发展阶段。而 Garrett Jin 的回应,或许将成为推动这一变革的 “催化剂”。

免责声明:本文所述内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标,理性看待加密货币投资,切勿盲目跟风。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

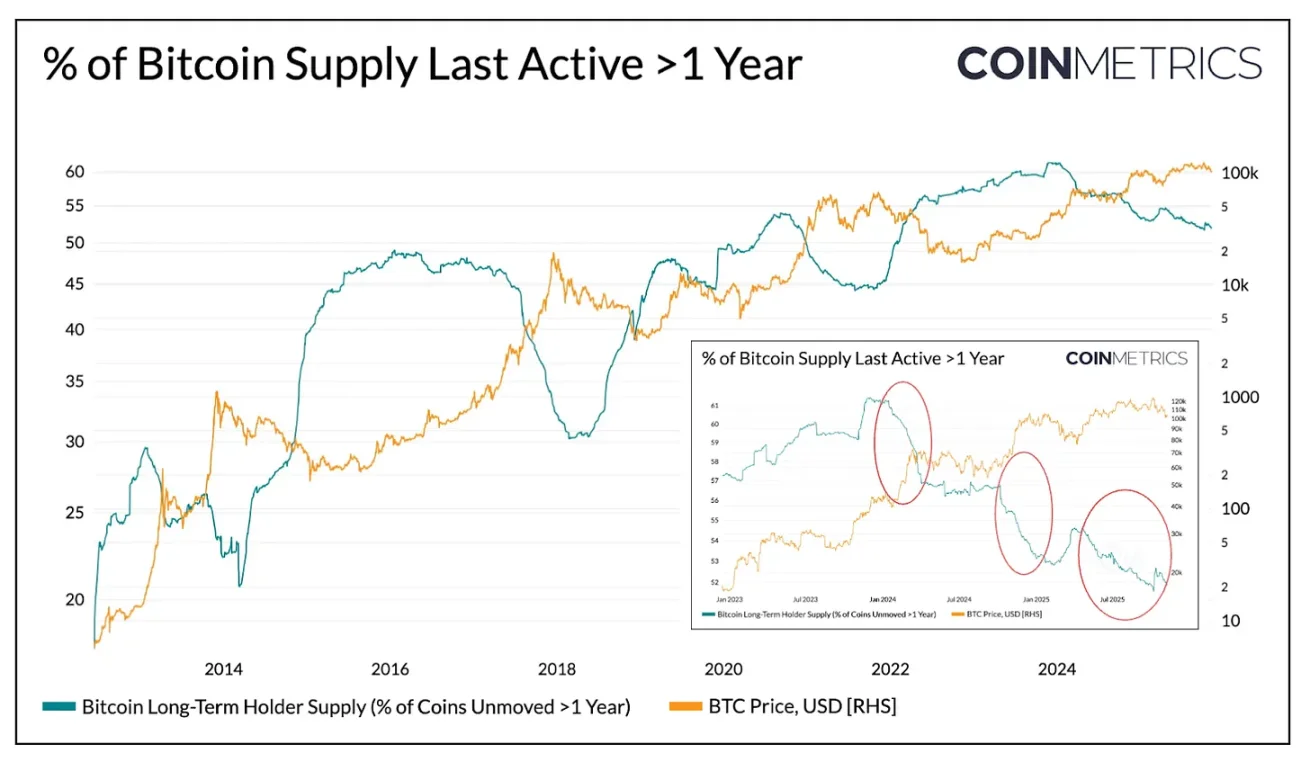

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。