那英又火了!这次是因为她的“山竹型人格”

在最新一季的综艺《花儿与少年7》里,老大姐那英的表现真的太圈粉了!

很多网友表示看完后对那英有了新的认识,以前只是觉得她为人比较直率,而现在感觉她像是一种山竹型人格:外表硬朗,看起来大大咧咧的,但是内里却极为柔软细腻。

图源:某社交平台

从心理学来说,那英的这种刚柔并济的性格真的很值得我们学习和借鉴,因为这不仅会让自己活得很舒服,周围的人相处起来也会感到很轻松。

所以,今天我们就来聊一聊那英身上的这些值得我们每个人学习和借鉴的特质。

山竹型人格的四种特质

1、敢做自己

那英在节目中有很多体现出她敢于做自己的细节,比如身体不舒服时,别人劝她多休息,但她却说:我还行,我想和你们玩。当别人在床位不足时把床让给她,她会说:虽然我特别不好意思,但其实我心里特别美。

这些表现让人觉得那英特别真实,因为她既没有为了迎合大家而勉强自己,也没有别扭地谦让,而是坦然地接纳了别人的好意,并表达了内心真实的状态和想法。

在心理学中,这其实就是重视自身的主体性(Subjectivity)的一种表现,这个概念指的是一个人关注并表达自己的独特体验,把我是谁、我当下的感受作为行动的出发点,强调的是承认并尊重自己的感受和愿望,而不是总被外界的期待所裹挟。

一个尊重自身主体性的人,往往会表现出一种真实性(Authenticity),也就是人们常说的真诚或活人感,这会让个体在人际关系中有意识地反思自己最想要的是什么,并根据自己最真实的想法来表达和行动,无论是好的还是坏的方面,都愿意在人前展示出来。

心理学研究也发现,拥有这种特质的人,往往会表现出更低的防御性,更愿意直面生活中的问题,这也让他们体验到的主观幸福感更强,人际关系的质量更高。[1]

所以,将高主体性这种特质比作山竹其实特别合适,在接触不深的时候,可能会让人感到有些距离或者太过直接,但是时间久了就会发现,与这样的人相处反而会让人感觉更加轻松和安全,因为那就是他们最真实的样子,而不是为了取悦或迁就别人而戴上的面具。

2、心怀感恩

在节目里有一个让人感到特别亲切和温柔的细节,当后辈过来关心那英时,她没有任何掩饰,而是坦言自己确实不舒服,还用了一个轻轻的摸头动作来回应对方的关心。

如果我们换位到后辈的角度来看,就会发现那英的这种回应方式真的很棒,因为她大方地接受了别人的关心,并用实际行动表达了自己对此的感激。

而这其实就是积极心理学里所说的感恩(Gratitude),它不只是一句简单的谢谢,还是一种积极的情绪体验和性格优势,指的是认识到并欣赏生活中的美好事物,并产生相应的积极情绪反应和回报的意愿。

一项综述研究指出,具有高感恩特质的人往往会拥有更高的心理健康水平,在日常生活中能够体验到更强的积极情绪和幸福感。[2]另一项实证研究还发现,当人们在接受陌生人赠予的礼物时,如果能够心怀感恩并用实际言行表达出来,双方就更容易成为好朋友。[3]

换言之,当我们能够以感恩的心态来看待他人的关心,并向对方表示感谢,不仅自己能够体验到愉悦和温暖,也能让对方感到自己的付出是被看见、接纳和珍视的。就像那英的摸头动作一样,虽然只是一个简单细微的回应,但却能让人与人之间的互动变得更温馨。

图源:《花儿与少年 7》截图

3、懂得照顾

那英在节目中还有一种很让人喜欢的表现就是会主动地体谅和照顾别人,比如在机场有人的行李超重,她会主动帮忙分担行李,丝毫没有长辈的架子。

这种很像山竹内里的温柔细腻的特质,在心理学中被称为宜人性(Agreeableness),指的是个体在人际交往中表现出合作、同情和友善的倾向,高宜人性的人往往会关心他人的需求,更愿意在互动中表现出体贴和善意。

心理学研究发现,宜人性越高的个体,往往有着更满意的人际关系,这是因为他们拥有较强的同理心,能够站在对方的角度思考,所以更容易让人对其产生信任感,在交往过程中发生争吵或批评的频率也更低。[4]

不仅如此,高宜人性的特质对自身也有很多好处。有研究发现,具有高宜人性特质的个体,往往会体验到更高的生活满意度和幸福感,焦虑和抑郁症状也更低。[5]

所以,在人际交往中懂得换位思考和照顾别人并不是单方面的妥协或牺牲,正所谓赠人玫瑰,手留余香,帮助别人本身就是一件会让人感到愉悦的事情,而他人的回馈则会让我们感到更加踏实和幸福。

4、开放心态

很多年轻人喜欢那英的一点,就是特别包容和接纳,丝毫没有说教的味道。

在节目中,这一点也表现得淋漓尽致,比如她在看到晚辈因忙碌忽视她几次三番让吃饭的呼喊时,并不会表示不满,而是会干净利落塞进他袖子里一根香蕉;在队友想尝试新东西而不小心把手机掉水里时,她会塞给队友一颗糖压压惊;在看到队友在和小动物说悄悄话时,她会很真诚地表示认同头伸出来就是想和你说话了等等。

这种特质在心理学中被称为开放性(Openness to experience),开放性高的人往往具有更强的好奇心、想象力和审美敏感度以及对新鲜事物的接纳程度。

心理学研究发现,拥有这种特质的人通常会对艺术更加感兴趣,有较强的创造力,所以他们也更容易在艺术领域获得成功。[6]

不仅如此,开放性高的人特别适合当领导,在职场中更可能获得向管理或专业职位上晋升的机会,因为他们总能快速接受新的趋势,也能理解和接纳年轻员工的想法。[7]

但是,随着年龄的增长,很多人在开放包容上都会表现出一定的下降,变得不愿意接受新鲜事物和新的观点。[8]

所以,那英身上的这种开放心态就显得特别珍贵,她能够继续对未知的事物保持好奇,并对个体之间的差异保持尊重,这不仅能让自己获得更丰富和新奇的体验,也会让他人感到被理解和接纳,从而拉近人与人之间的距离。

美好的山竹型人格该如何培养?

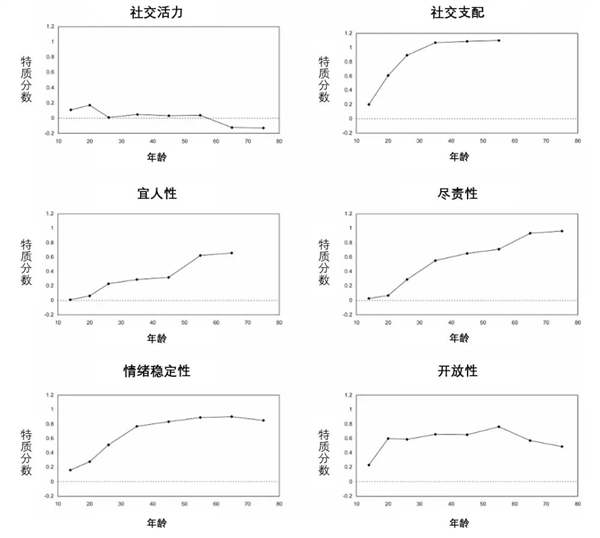

一项涉及5万多人、涵盖从青春期到老年期的综述研究表明,人们的性格在一生中都在发生不同的变化,比如随着年龄的增长,人们会变得越来越随和,责任心越来越强,而社交活力只在年轻时候有所增长,到了中老年时期则变得越来越不爱社交。[9]

图源:参考文献[9]

也就是说,虽然人格特质被认为是一种相对稳定的心理特征或行为倾向,但是它也会随着环境、经历和刻意练习而发生变化。所以,如果我们也希望拥有像那英这种刚柔并济的山竹型人格,不妨试试以下这三种方法吧。

1、重新建立与自我的连接

在我们的集体主义文化中,比较容易产生的一个副作用就是习惯性地将别人的期待放在前面,怕扫大家的兴或者麻烦别人,而常常压抑自己的需求,久而久之也就失去了与自我的连接,觉察不到自己真实的感受和需求。

所以,我们才需要重视和培养主体性,即使是在复杂的人际环境中也能敏锐地觉察我此刻的感受和需求是什么,并以此为行动的起点。为此,我们可以从一些非常小的事情开始做起,多觉察和表达自己的真实感受和愿望,比如:

每天刻意留出几分钟的时间来做自我觉察,问自己:我现在感觉如何?我想要什么?哪怕答案只是简单地有点困、想喝水,也能帮助自己提升自我觉察的能力。

在与朋友的交往过程中,尽量避免都行、听你的、没什么等话语,而是试着表达真实的想法,比如其实我今天有点累,更想休息等。

2、在日常里练习感恩

积极心理学认为,感恩是一种能够刻意练习的能力,通过练习能让人更敏锐地看到生活中那些温暖的细节,也能很好地加强与他人之间的情感联结。建议大家可以尝试

感恩日记:每周抽一段时间写下 3-5 件值得你感恩的事情,并思考为何这件事情值得感恩,比如周五同事帮我带了杯咖啡,因为我实在太忙了,很需要一杯咖啡但却没有时间去买。

感恩信件:写一封感谢信给一位你从未好好感谢过的人,具体描述对方做了什么,对你意味着什么。如果可能的话,最好是可以寄出去或当面念给 Ta 听,练习效果会更好。

3、保持开放接纳的心态

我们前面提到,开放性这种特质往往会随着年龄的增长而逐渐降低,变得越来越没有好奇心,也不爱折腾。

所以,为了保持开放性,我们也可以从一些小小的改变开始做起:比如周末去一家没去过的餐馆,下班的时候走一条不同的回家路,或者读一本以前没涉猎过的书等。

此外,也可以偶尔尝试一些完全不同的体验,从而不断拓展自己的人生边界,比如去上一次绘画课,学习滑雪或攀岩等运动。

最后,祝愿大家都能拥有刚强的主体性,也能拥有包容和接纳的温柔内里。

参考文献

[1]Kernis, M. H., & Goldman, B. M. (2006). A multicomponent conceptualization of authenticity: Theory and research. Advances in experimental social psychology, 38, 283-357.

[2]Wood, A. M., Froh, J. J., & Geraghty, A. W. (2010). Gratitude and well-being: A review and theoretical integration. Clinical psychology review, 30(7), 890-905.

[3]Algoe, S. B., Haidt, J., & Gable, S. L. (2008). Beyond reciprocity: gratitude and relationships in everyday life. Emotion, 8(3), 425.

[4]Tov, W., Nai, Z. L., & Lee, H. W. (2016). Extraversion and agreeableness: Divergent routes to daily satisfaction with social relationships. Journal of personality, 84(1), 121-134.

[5]Wilmot, M. P., & Ones, D. S. (2022). Agreeableness and its consequences: A quantitative review of meta-analytic findings. Personality and social psychology review, 26(3), 242-280.

[6]Kaufman, S. B., Quilty, L. C., Grazioplene, R. G., Hirsh, J. B., Gray, J. R., Peterson, J. B., & DeYoung, C. G. (2016). Openness to experience and intellect differentially predict creative achievement in the arts and sciences. Journal of personality, 84(2), 248-258.

[7]Nie?, C., & Zacher, H. (2015). Openness to experience as a predictor and outcome of upward job changes into managerial and professional positions. PloS one, 10(6), e0131115.

[8]Whitbourne, S. K. (1986). Openness to experience, identity flexibility, and life change in adults. Journal of personality and social psychology, 50(1), 163.

[9]Roberts, B. W., Walton, K. E., & Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: a meta-analysis of longitudinal studies. Psychological bulletin, 132(1), 1.

策划制作

作者丨ACC心理科普

审核丨樊春雷 中国科学院心理研究所副研究员、中国心理学会会员

策划丨张一诺

责编丨张一诺

审校丨徐来、张林林

以上就是全部内容,喜欢的话记得收藏本站,我们将持续为您带来更多精彩内容。