币圈小当家

2025-07-17 09:30:01

当第一批智能合约开发者将法律条款转化为代码时,他们或许没意识到这会在2025年引发怎样的制度震荡。去年布鲁塞尔一场关于数字资产监管的闭门会议上,有位欧盟委员会官员半开玩笑地说:"我们正在见证一场代码与法条的拔河比赛。"这种比喻某种程度上反映了当前的真实状况。

德国法兰克福金融法院去年受理的一起案件颇具代表性。某分布式金融平台因预设的清算条件自动触发,导致参与者资产被锁定。法官在判决书中写道:"算法执行的精确性不能替代司法裁量权的必要性"。这个案例暴露出智能合约的刚性执行与法律体系弹性空间的根本矛盾。

值得注意的是,MiCA法规第59条特别规定,任何自动执行的合约必须保留"人工干预接口"。这种制度设计试图在技术效率与法律救济之间寻找平衡点,但实际操作中仍面临诸多挑战。部分平台开发者抱怨,过多的人工干预机制会削弱智能合约的核心优势。

合约验证领域出现了一些值得关注的创新。苏黎世地方法院去年开始试点使用区块链分析工具追踪智能合约的执行轨迹,法官可以通过可视化界面查看每一笔交易的触发条件。这种技术辅助手段在一定程度上缓解了司法人员理解代码逻辑的障碍。

但技术方案不能解决所有问题。新加坡国际商业法庭的法官曾向我透露,他们在审理涉及智能合约的案件时,最头疼的不是技术理解,而是如何确定管辖权和适用法律。当合约参与者分布在十几个司法管辖区时,传统的冲突法规则面临严峻考验。

国际标准化组织(ISO)的TC307技术委员会近期发布的智能合约规范引发激烈讨论。规范要求所有可编程协议必须包含"法律条款映射层",即将自然语言的法律条文与代码功能建立明确对应关系。这个提议遭到部分开源社区反对,他们认为这会增加开发复杂度。

风险提示:智能合约的自动执行特性可能导致不可逆的操作结果,参与者应当充分理解相关技术特性及法律风险。任何涉及价值转移的操作都需谨慎评估。

行业观察发现,大型企业更倾向于采用混合型智能合约,即在链上执行的同时保留线下仲裁条款。这种模式虽然牺牲了部分去中心化特性,但获得了更好的法律确定性。与之相对,完全去中心化的协议则继续坚持代码即法律的理念,这种分歧可能会持续相当长时间。

东京大学法学教授田中良和最近提出的"分层合规"理论值得关注。他认为智能合约可以像网络协议栈那样,在不同层级满足不同的法律要求。底层保持技术中立性,而在应用层嵌入合规模块。这种思路可能为未来的制度设计提供新方向。

在里斯本举办的全球法律科技峰会上,演示了一个跨链智能合约的合规检查工具。它能自动比对不同司法辖区的监管要求,生成合规报告。虽然这类工具还处于早期阶段,但反映出行业对法律适配性的重视正在提升。

需要强调的是,技术演进与制度变革从来都是相互塑造的过程。就像当年电子商务催生新的合同法规则一样,智能合约也必将推动法律体系的适应性进化。只不过这个过程可能比许多人预想的更为曲折和漫长。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

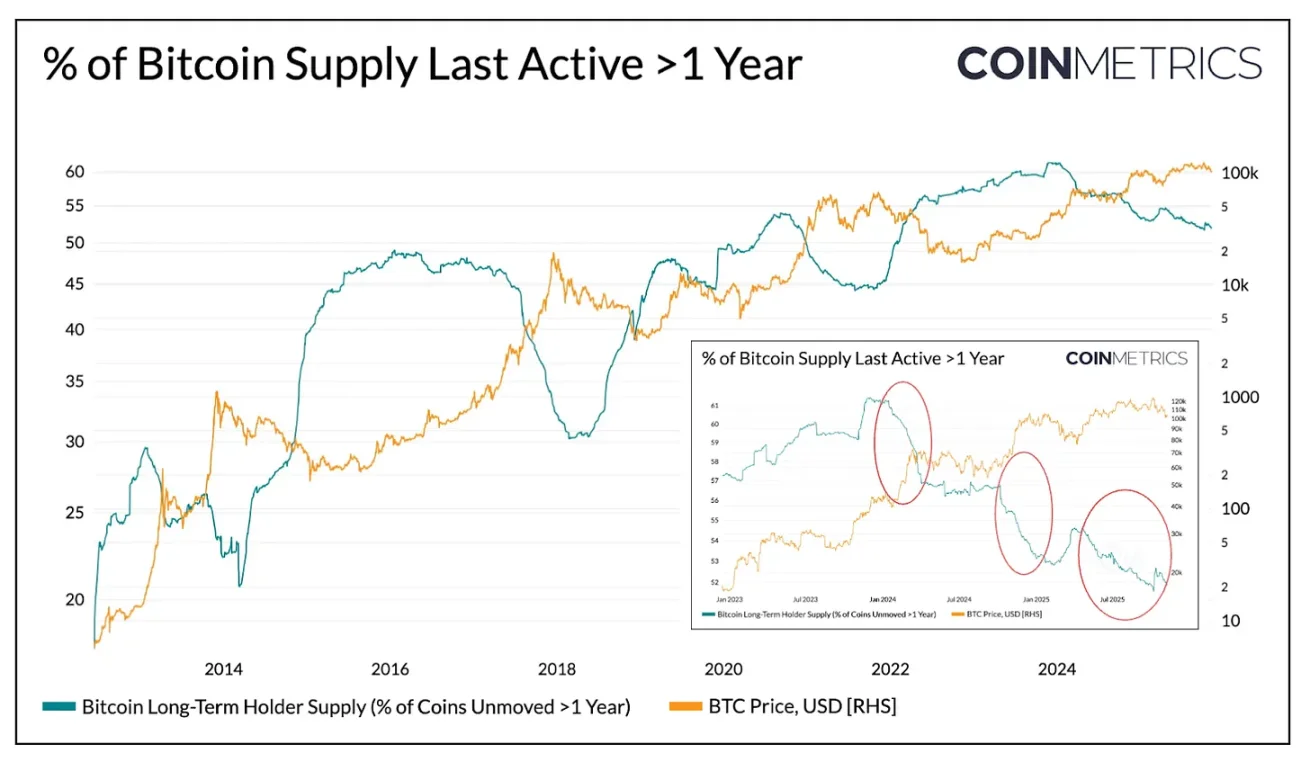

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。