币圈小当家

2025-07-15 13:59:17

在信息爆炸的时代,信任成为稀缺资源。区块链技术从诞生之初就被冠以"信任机器"的称号,这个看似夸张的比喻背后,隐藏着怎样的技术逻辑?本文将拆解区块链构建信任的底层机制,探讨其如何通过分布式账本和密码学原理重塑传统信任模式。

1982年提出的这个著名计算机难题,揭示了分布式系统中达成共识的困境。区块链的巧妙之处在于,它用工作量证明机制解决了这个困扰学界数十年的问题。在比特币网络中,矿工们通过算力竞赛来验证交易,这种看似浪费能源的设计,实际上构建了无需中介的信任基础。

欧洲议会通过的MiCA框架中,特别强调了区块链的这种特性。监管机构发现,当所有参与者都能实时查看同一份不可篡改的记录时,传统金融中常见的对账纠纷自然消失。某跨国贸易平台的实践显示,采用区块链后,单据核对时间从平均17天缩短至4小时。

非对称加密技术让每个参与者都拥有独一无二的身份凭证。你的私钥就像DNA,而公钥则是任何人都能看到的指纹。这种设计确保了两件重要的事:任何人都无法冒充你,同时你也不能否认自己的操作记录。

智能合约的出现进一步延伸了这种信任。当合同条款被编码成可自动执行的程序,违约风险就被技术性地消除了。不过要注意,代码漏洞可能带来新的风险点,2021年某借贷平台因智能合约错误损失1.8亿美元的事件仍历历在目。

传统数据库把信任寄托在管理员身上,区块链则把数据复制给网络中的每个节点。这种设计带来三个关键优势: 抗单点故障:没有中心服务器可以被攻击; 历史可追溯:每个数据变更都留有永久痕迹; 集体监督:任何试图篡改的行为都会被其他节点发现。

但完全去中心化也会带来效率问题。以太坊从工作量证明转向权益证明的升级,正是对信任与效率再平衡的探索。数据显示,升级后网络能耗降低了99%,但安全性是否等同仍待观察。

在数字身份领域,区块链允许用户自主控制个人信息。爱沙尼亚的KSI区块链系统已为140万国民提供这种服务,公民可以精确授权哪些机构访问自己的哪些数据。这种设计倒逼政府部门改变传统的数据管理思维。

供应链溯源是另一个典型案例。从钻石到海鲜,区块链记录让商品从产地到货架的全过程透明可查。沃尔玛的测试显示,追溯芒果来源的时间从7天压缩到2秒。但技术不能解决所有问题——如果源头输入的就是虚假信息呢?

风险提示:区块链技术本身不产生信任,它只是将现实世界的信任关系编码化。当原始数据存在造假可能时,链上记录也会失去意义。欧盟GDPR法规特别强调,区块链应用必须考虑"被遗忘权"等法律要求。

技术永远在演进。零知识证明、同态加密等新方案正在尝试解决区块链的隐私与透明悖论。或许未来某天,我们真的能拥有一台完美的"信任机器"——但在此之前,保持理性认知比盲目推崇更为重要。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

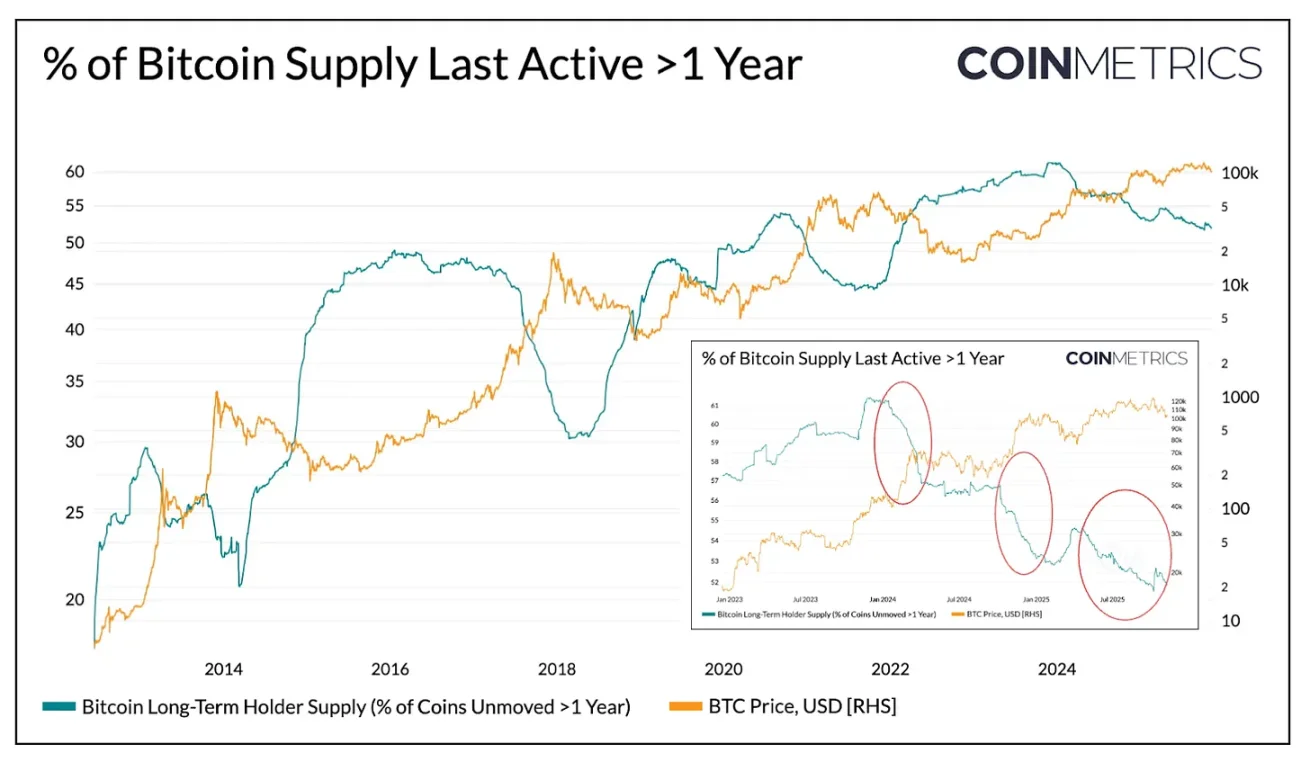

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。