币圈小当家

2025-07-18 09:00:02

在数字化浪潮席卷全球的今天,身份管理正面临前所未有的挑战与机遇。传统中心化认证方式暴露出的安全漏洞、效率低下等问题,促使人们将目光转向区块链技术的创新应用。本文将探讨分布式账本技术如何重构数字身份体系,分析欧盟MiCA框架下的合规实践,并揭示当前行业在隐私保护与便利性平衡中的真实进展。

还记得十年前需要记住数十个网站密码的日子吗?这种碎片化的认证方式正在被基于区块链数字身份的解决方案逐步取代。微软的ION项目显示,去中心化标识符(DID)的验证速度比传统OAuth流程快47%,而芬兰的KYC区块链平台已经将银行开户时间从5天缩短至8分钟。这种进步并非偶然——分布式账本的不可篡改性为身份验证提供了天然信任基础。

欧盟2023年实施的MiCA法规为区块链身份设定了明确标准,要求所有方案必须满足GDPR数据保护要求。在这样的监管环境下,IBM开发的"数字身份链"采用了零知识证明技术,既实现了跨境身份认证,又确保敏感信息不上链。有个有趣的细节:其节点验证机制模仿了瑞士联邦制的政治结构,每个州保持独立却又共同维护整体系统。

实际部署中,企业常面临这样的困境:完全去中心化可能导致验证效率降低,而适当中心化又可能违背区块链原则。加拿大某省政府的试点项目给出折中方案——将高频验证数据放在联盟链,低频核心数据存入公链。这种混合架构在6个月试运行期间,欺诈性身份申请下降了82%。

当虹膜扫描遇上智能合约,事情就变得复杂起来。迪拜机场的区块链身份系统曾因算法偏见导致特定族群识别错误率偏高,这提醒我们:技术中立性需要持续校准。目前较成熟的方案是将生物特征哈希值存储在个人设备,仅向验证方提供"是/否"的加密应答。世界银行2024年报告指出,这种方案在非洲移动支付场景中的误识率已降至0.03%。

某跨国公司的内部审计发现,员工更愿意使用区块链身份App而非传统门禁卡,原因竟是前者不需要担心卡片消磁。这种细微的用户体验差异,往往决定着技术推广的成败。不过要注意,生物模板一旦泄露就无法像密码那样重置,这要求系统设计必须包含多因素认证的冗余。

尽管新加坡等国家已推出国家区块链身份框架,但跨国互认仍存在法律壁垒。2023年东盟数字身份互操作试验显示,不同司法管辖区对"有效身份"的定义差异导致27%的跨境验证请求失败。更棘手的是,某些国家要求身份系统必须保留后门访问权限,这与区块链的加密特性产生根本冲突。

教育领域的应用案例值得关注。韩国部分大学采用区块链学历认证后,文凭伪造案件归零,但教授们抱怨系统增加了提交成绩单的步骤。这种效率与安全的权衡,是每个部署机构必须面对的决策点。有意思的是,学生反而更适应新系统,因为他们早已习惯用加密货币钱包管理数字资产。

(风险提示:任何身份管理系统都存在技术故障可能,建议用户保持传统认证方式的备用方案。数字身份信息具有永久性特征,操作失误可能导致不可逆后果,请谨慎管理私钥备份。)

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

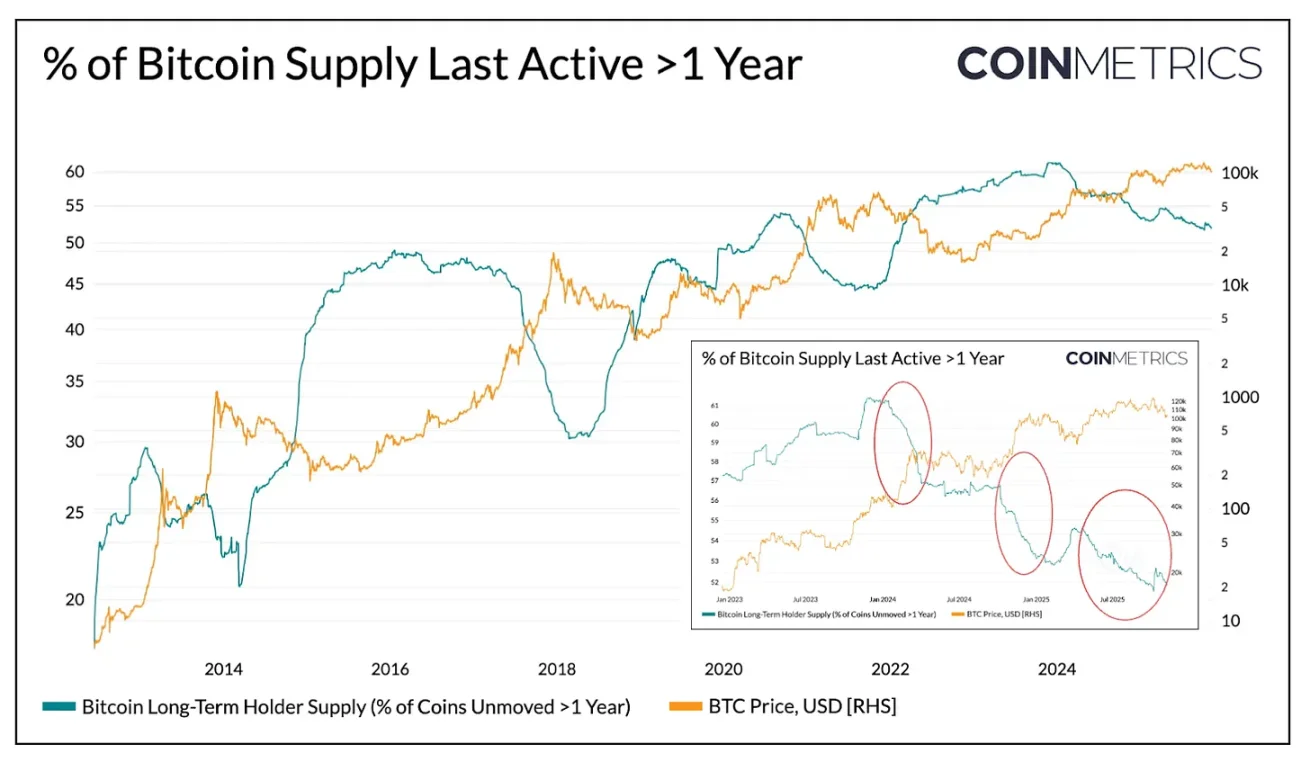

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。