币圈小当家

2025-07-21 13:45:02

当人们第一次听说区块链技术时,最常听到的说法就是"数据不可篡改"。但究竟是什么样的技术机制让这种特性成为可能?本文将通过拆解哈希算法、共识机制等核心组件,用通俗语言解释这个看似神奇的技术特性。我们将从数据结构设计开始,逐步揭示区块链如何实现所谓的"防篡改"效果。

区块链得名于其特殊的存储方式——将数据打包成一个个"区块",然后用密码学方法将这些区块连接起来。每个新区块都包含前一个区块的指纹信息(哈希值),这种设计形成了链条状的数据结构。如果有人想篡改历史数据中的某个记录,理论上需要重新计算该区块及其之后所有区块的指纹,这在现有算力条件下几乎不可能完成。

哈希算法为每个区块生成唯一的数字指纹。这个算法有个重要特性:输入数据的微小变化会导致输出指纹的完全不同。例如SHA-256算法会将任意长度的数据转换为256位的固定长度哈希值。要伪造一个区块,攻击者不仅需要改变目标区块的内容,还要重新计算后续所有区块的哈希值以保持链的完整性。

在实际操作中,这种计算量要求高得惊人。以比特币网络为例,按照当前全网算力计算,要篡改6个区块前的交易记录,理论上需要超过100万台高端服务器连续工作一年以上。这也是为什么区块链技术特别适用于需要长期保存重要记录的领域。

区块链的另一个重要特征是去中心化存储。网络中的每个节点都保存着完整的账本副本。当某个节点试图传播被篡改的数据时,其他节点会立即发现这个版本与多数节点保存的记录不一致。根据共识规则,网络会自动拒绝这种不诚实的数据,确保只有真实记录能被广泛接受。

值得注意的是,这种保护机制的有效性与网络规模直接相关。参与节点越多,篡改数据的难度就越大。这也是为什么大型公有链被认为比小型私有链更具防篡改能力。欧盟MiCA法规特别强调了这一点,将其作为评估区块链项目安全性的重要指标。

虽然区块链技术确实提供了强大的数据保护能力,但也不能将其视为绝对安全。51%攻击就是已知的理论风险之一——如果某个实体控制了网络超过一半的计算资源,理论上可以主导共识过程。不过,在主流区块链网络中,这种攻击需要付出极高的经济成本,实际发生的可能性很低。

另一个常被忽视的细节是,区块链的"不可篡改"特性主要针对已确认的交易。在新交易被网络确认前,仍然存在被修改的可能。不同区块链网络的确认时间差异很大,比特币网络通常需要6个区块确认(约1小时),而某些新型链可能只需几秒钟。

在应用层面,还需要注意智能合约漏洞等问题。区块链只能保证记录不被篡改,但如果合约代码本身存在缺陷,仍然可能导致意外结果。2022年欧洲区块链协会的报告显示,约37%的安全事件与智能合约漏洞有关,而非底层区块链本身的问题。

理解这些技术细节后,我们就能更客观地看待区块链的安全特性。它确实提供了传统数据库难以企及的数据完整性保障,但也不是解决所有安全问题的万能药。在实际应用中,通常需要结合其他安全措施,如多重签名、零知识证明等技术,构建更完整的保护体系。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

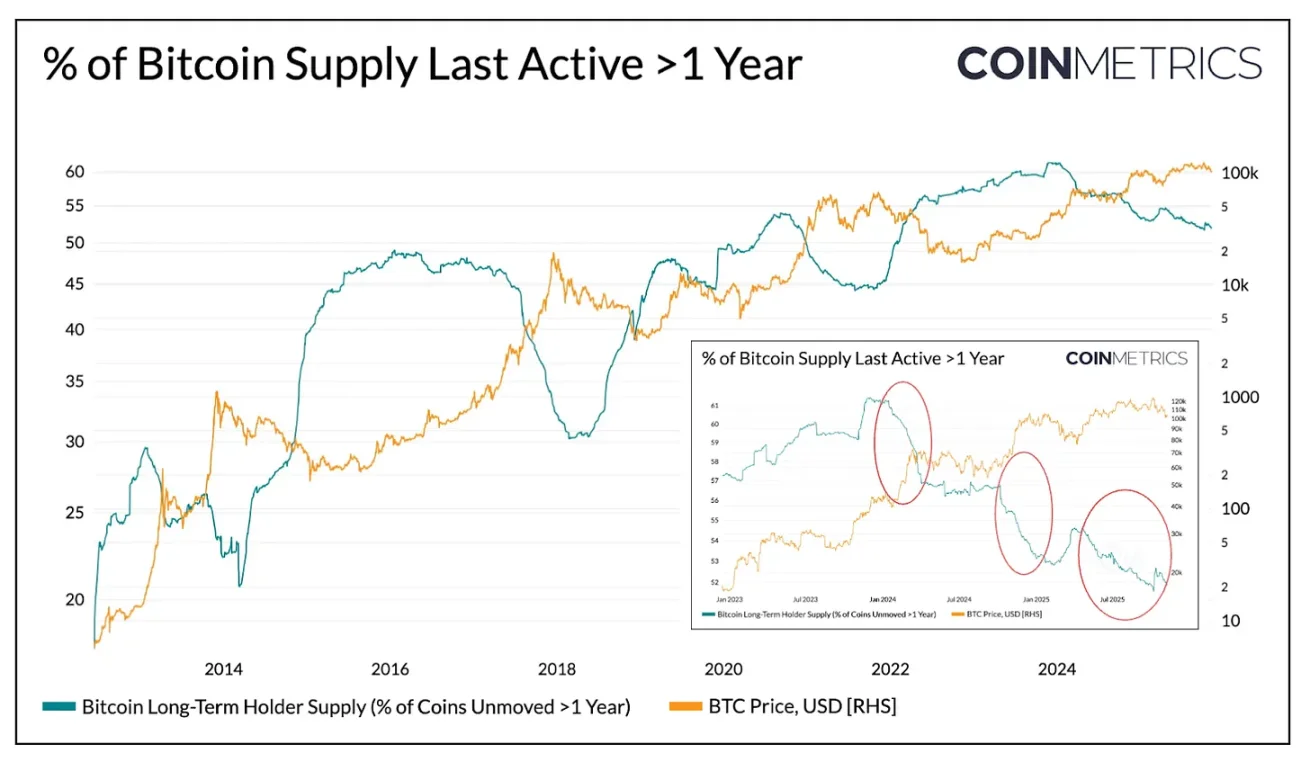

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。