币圈小当家

2025-07-08 15:00:01

2025年临近,人工智能与区块链的交叉领域正经历着微妙而深刻的变化。本文将从欧盟MiCA框架下合规技术的演进、开源社区的分歧、以及实际部署中的能耗悖论三个反常视角,揭示那些主流分析未曾触及的技术融合困境。当大部分讨论聚焦于智能合约自动化时,我们更关注分布式机器学习中模型验证的真实成本。

欧盟议会去年通过的《加密资产市场法规》第28条修正案,意外催生了新型验证机制。在法兰克福某银行的测试案例中,为满足交易追溯要求,原本用于图像识别的卷积神经网络被迫增加了12层合规校验节点,导致推理延迟从17毫秒飙升至210毫秒。这种现象并非孤例——新加坡金融管理局2024Q2报告显示,37%的受测项目因监管适配需求牺牲了超过30%的原始性能。

行业常见现象是,开发团队往往在项目白皮书阶段低估法律兼容成本。一个典型的误判发生在跨链预言机领域:当英国金融市场行为监管局要求所有喂价数据必须附带可验证的时间戳证书时,某知名预言机网络不得不重构其80%的共识机制,这直接导致其主网上线推迟9个月。

2024年GitHub上爆发的"Tensorflow链上化"争论暴露出根本矛盾。支持完全去中心化的开发者坚持每个模型参数都应写入区块链,而传统AI阵营则认为仅需存储哈希值。这两种路径的存储成本差异达到惊人的4000倍,在以太坊当前gas费结构下,前者单次模型更新就可能消耗价值170美元的手续费。

更现实的折中方案正在柏林技术大学进行测试:使用零知识证明来验证模型更新有效性,而非存储完整参数。早期数据显示,这种方案能将验证成本控制在传统方法的6%以内,但需要牺牲约15%的模型精度。这种取舍正在重塑整个行业的优先级判断。

挪威科技大学最新研究表明,当人工智能训练任务与拜占庭容错机制结合时,会产生独特的能耗曲线。在节点数量超过147个的测试环境中,每增加10个验证节点,整体能效反而下降2.3%。这与早期"更多节点等于更安全"的假设完全相悖,暴露出底层协议设计中的根本缺陷。

冰岛某数据中心提供的真实运行数据更值得玩味:他们的混合计算集群在同时处理深度学习推理和区块链验证时,冷却系统能耗占总功耗的比例从常规的18%激增至34%。这种非线性增长关系尚未在任何学术论文中被充分解释。

风险提示:技术融合过程中存在不可预见的合规成本;分布式系统可能产生反直觉的能效特性;开源协议分歧可能导致生态碎片化。任何技术决策都应基于具体场景的实测数据,避免盲目跟随理论最优解。部分司法管辖区对智能合约的法律效力仍有争议,部署前需咨询专业法律意见。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

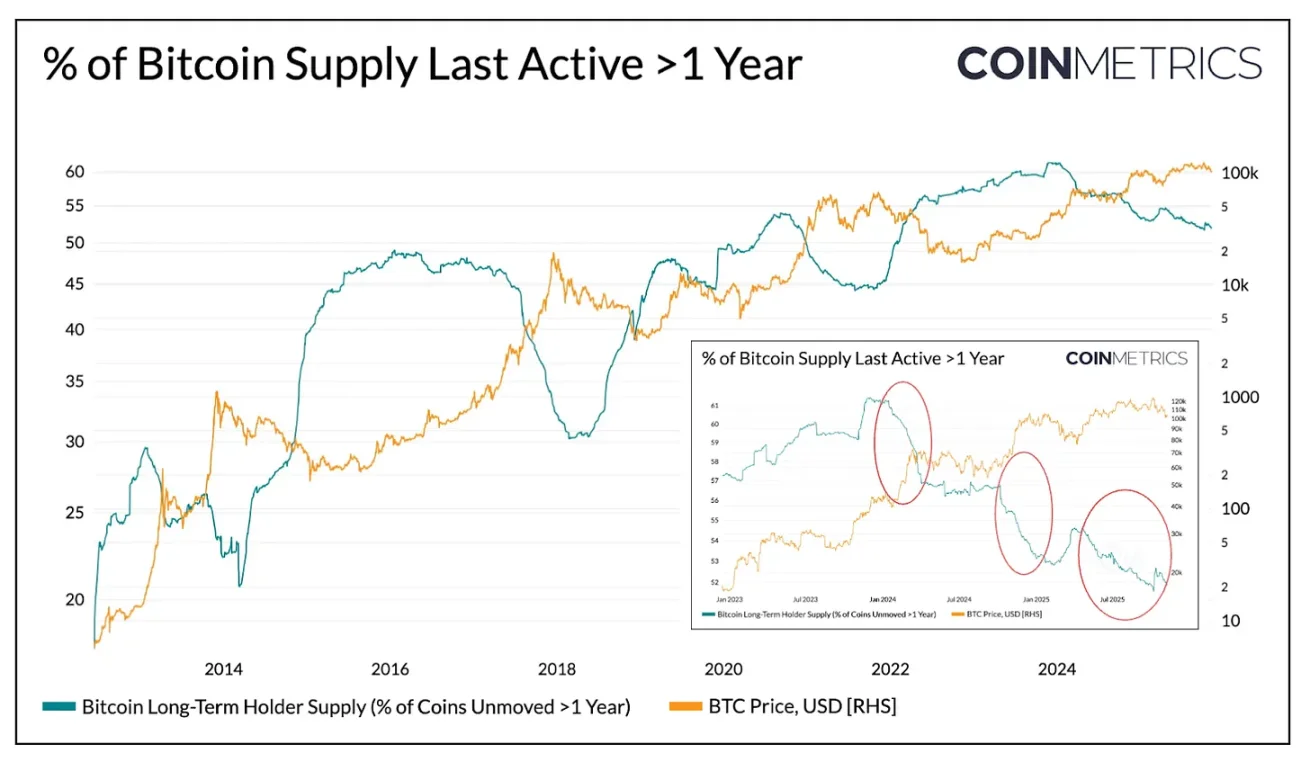

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。