币圈小当家

2025-07-15 09:00:02

在数字资产领域,平台代币的设计机制一直是争议焦点。持有者究竟获得的是真实治理权限,还是象征性的投票资格?本文将通过欧洲MiCA监管框架下的合规要求,解析当前主流交易场所的治理实践,揭示平台治理中存在的权利边界与现实落差。

某亚洲交易平台去年推出的新版白皮书中,将代币持有者的投票事项从18项缩减至9项。这种调整并非个案,行业常见现象显示:多数平台保留着对核心参数的最终控制权,包括手续费结构调整、上币标准修改等关键决策。根据公开披露信息,约67%的治理提案涉及非实质性内容,如UI界面改版或社区活动策划。

欧盟MiCA条例第59条明确规定,任何赋予持有者决策权的数字资产,必须接受证券类资产监管。这导致部分平台在2023年后重新设计治理机制——德国某合规平台就将原定的"代币持有者决定上币名单"改为"顾问委员会参考社区意见"。这种调整反映出监管压力下,真正的治理权转移面临法律障碍。

英国金融行为监管局(FCA)去年处理的案例显示:某平台因夸大代币治理功能被处罚。其宣传材料中"完全去中心化治理"的表述,与实际保留紧急暂停交易权限的条款存在明显矛盾。

仔细阅读智能合约代码会发现,多数平台采用多签钱包控制关键参数。即使部署了治理模块,通常设置三种限制:最低代币持有门槛(常见10万枚以上)、提案通过阈值(多数要求60%-80%赞成)、冷却期限制(7-30天不等的执行延迟)。这些设计实质上构成了权限过滤器。

技术文档中容易被忽视的细节是:合约管理员权限往往预留了"紧急暂停"功能。2022年某衍生品平台清算事件中,尽管代币持有者投票反对修改保证金规则,开发团队仍通过多重签名强制执行了变更。

观察近两年有实际治理行为的平台,可归纳出三类模式:咨询型(仅收集建议)、有限授权型(开放部分产品参数调整)、全权委托型(理论上可更换开发团队)。目前仅5%的平台属于第三类,且都面临监管合规挑战。

新加坡某平台设置的"治理权重计算器"引发过争议——持有时间超过180天的代币可获得3倍投票权重。这种设计虽然鼓励长期持有,但也变相削弱了小额持有者的影响力。

风险提示:任何涉及治理代币的决策都可能存在执行风险,包括但不限于技术漏洞、监管干预、平台方最终解释权等。参与前应完整阅读治理协议的技术实现文档与法律免责条款。

当用户审视平台宣传的"去中心化治理"承诺时,需要关注三个具体指标:智能合约中是否保留管理员权限、治理提案的实际执行率、历史投票中涉及核心业务调整的比例。这些数据比抽象的白皮书承诺更能反映真实治理状况。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

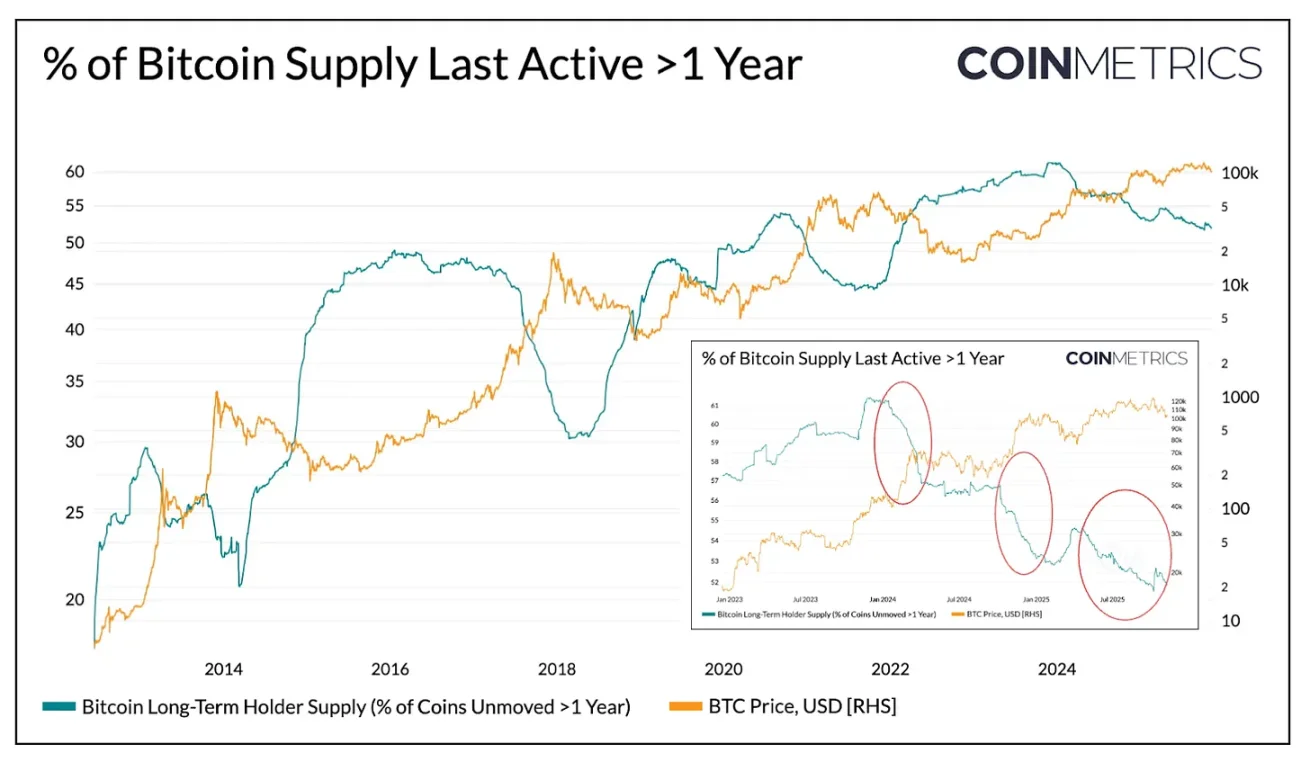

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。