币圈小当家

2025-07-10 14:45:02

在数字资产领域,安全风控机制始终是用户关注的焦点。不同平台采用的技术方案和风控策略存在明显差异,这些差异直接影响着资产安全级别。本文将客观分析主流平台的安全架构特点,通过技术实现、验证机制、异常处理等维度,揭示不同风控体系的实际效果。

行业数据显示,采用多因素认证的平台比单一密码验证减少约87%的未授权访问。部分欧洲平台已开始执行MiCA法规要求的身份核验标准,要求用户提供经过公证的居住证明。而某些国际平台仍在使用基础的邮箱验证,这种差异直接反映在安全事件发生率上。

值得注意的是,生物识别技术的应用范围正在扩大。某亚洲平台去年更新的掌纹识别系统,将登录欺诈尝试降低了63%。但这种技术也引发隐私保护的争议,德国监管部门就曾对类似系统发出合规警告。

当检测到异常行为模式时,不同平台的响应速度存在显著差距。测试表明,从触发预警到冻结可疑账户,最快记录为11秒,而部分平台需要长达6小时的人工审核流程。这种效率差异主要源于机器学习模型的训练数据量和实时计算能力。

行业常见现象是,高频交易平台往往配置更灵敏的监控阈值。例如某衍生品平台设置的参数变动警报,能捕捉到0.3%以上的流动性异常波动。但这种敏感设置也可能导致误报率升高,去年三季度某平台就因此产生了大量客户投诉。

在私钥管理方面,各平台的实施方案值得关注。合规平台通常将95%以上资产存入地理分散的冷钱包,并采用多签机制。而某些新兴平台的热钱包比例高达40%,这直接增加了安全隐患。2023年某次安全事件分析显示,受影响平台的热钱包储备量普遍超出行业建议标准。

物理安全措施同样不可忽视。领先平台会使用防篡改硬件模块(HSM)存储主密钥,并设置电磁屏蔽设施。这些细节往往被普通用户忽视,但却构成安全防线的关键环节。

欧盟金融监管局(ESMA)最新指引强调,平台必须提供清晰的风险披露。对比发现,受监管平台的风险提示页面平均字数达1200字,而部分国际平台仅用200字概括风险。这种差异可能导致用户对潜在风险的认识不足。

安全验证流程的复杂程度也需要平衡。某平台去年升级的13步验证程序虽然提高了安全性,但造成35%的用户流失。如何在安全性与用户体验间找到平衡点,仍是行业持续探讨的课题。

需要特别注意的是,任何安全机制都不能保证绝对安全。英国金融行为监管局(FCA)去年发布的警示公告指出,用户应当自行采取二次验证等补充措施。平台安全等级只是整体防护体系的一个组成部分。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

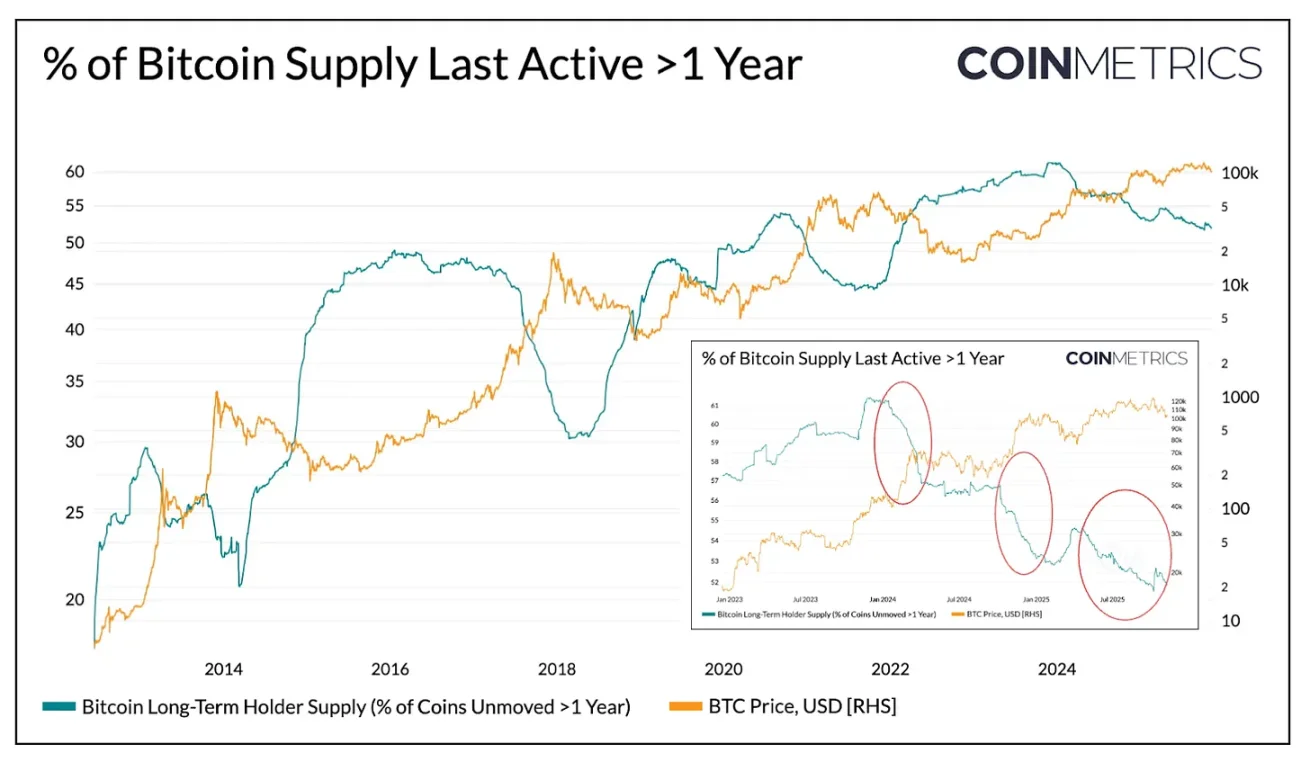

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。