币圈小当家

2025-07-08 13:13:52

当你在交易平台上看到"保证金不足"的红色警告时,是否曾好奇背后的计算逻辑?本文将揭秘保证金机制的运作原理,用真实案例解析那些让你账户突然"蒸发"的强制平仓规则。从华尔街量化分析师惯用的风控模型,到普通用户最容易踩的五个坑,我们通过对比三大主流平台的差异,带你读懂那些藏在细则里的"魔鬼条款"。

去年有位用户在某平台做多ETH,在价格下跌3%时就被强制平仓,而同期的其他平台阈值是15%。这种差异源自维持保证金率的动态调整机制——当市场波动率超过预设值时,部分平台会自动收紧风控参数。就像突然收紧的安全带,虽然让人不适,但确实降低了系统性风险。

我研究过17家平台的规则手册,发现它们计算初始保证金时都在玩一个数字游戏:名义上要求10%的抵押率,实际通过"杠杆倍数换算公式"变相提高至15-20%。这就像信用卡分期的手续费,表面年化7.2%,实际IRR计算可能超过13%。

价格波动触发:当标记价格(注意不是最新成交价)触及平台预设的警戒线时,部分仓位会被优先清算。这个过程中存在一个有趣的悖论——越是流动性差的时段,标记价格与成交价的偏离越大,反而更容易触发平仓。

抵押物贬值触发:用BTC作抵押做空ETH?当BTC价格暴跌时,即使ETH头寸盈利,也可能因抵押物价值缩水而被强制减仓。2020年3月12日的极端行情中,这种连环爆仓导致某些用户遭遇"胜利中的失败"。

风控模型升级触发:某些平台会在重大事件前悄悄调整参数。比如在美联储议息会议前,将BTC的维持保证金率从8%临时提高到12%,这种"隐形规则变更"往往藏在长达30页的协议附录里。

在A平台能扛住20%波动的位置,到B平台可能10%就爆仓。差异关键在于:

1. 是否采用"阶梯保证金"制度——头寸越大,要求抵押率越高

2. 清算引擎的撮合逻辑——是部分平仓还是全部强平

3. 价格指数的采样范围——只采集中所价格还是综合多家平台

有位做市商朋友透露,某些平台的风控系统存在"灰色地带"。当大仓位触及平仓线时,可能会获得几分钟的缓冲期——当然,这仅限VIP用户。这就像民航客机的逃生通道,理论上人人平等,但实际上...

建议准备两套资金:

• 主账户保持抵押率始终高于平台要求30%以上

• 备用账户存放快速充值资产,就像汽车的备胎

曾经有位用户因为在凌晨三点无法及时补仓,眼睁睁看着仓位被清算。后来他养成了设置"预警机器人"的习惯——当抵押率降至150%时,手机就会收到刺耳的警报声。

现在你应该明白,那些冰冷的数字背后,其实是一套精密的博弈系统。平台既要防止用户穿仓导致自身亏损,又要保持产品竞争力。下次看到保证金提醒时,不妨把它想象成高空走钢丝时的平衡杆——用得恰当能化险为夷,过度依赖则可能万劫不复。你的交易策略,是否也该像特种部队的降落伞,永远准备着备用方案?

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

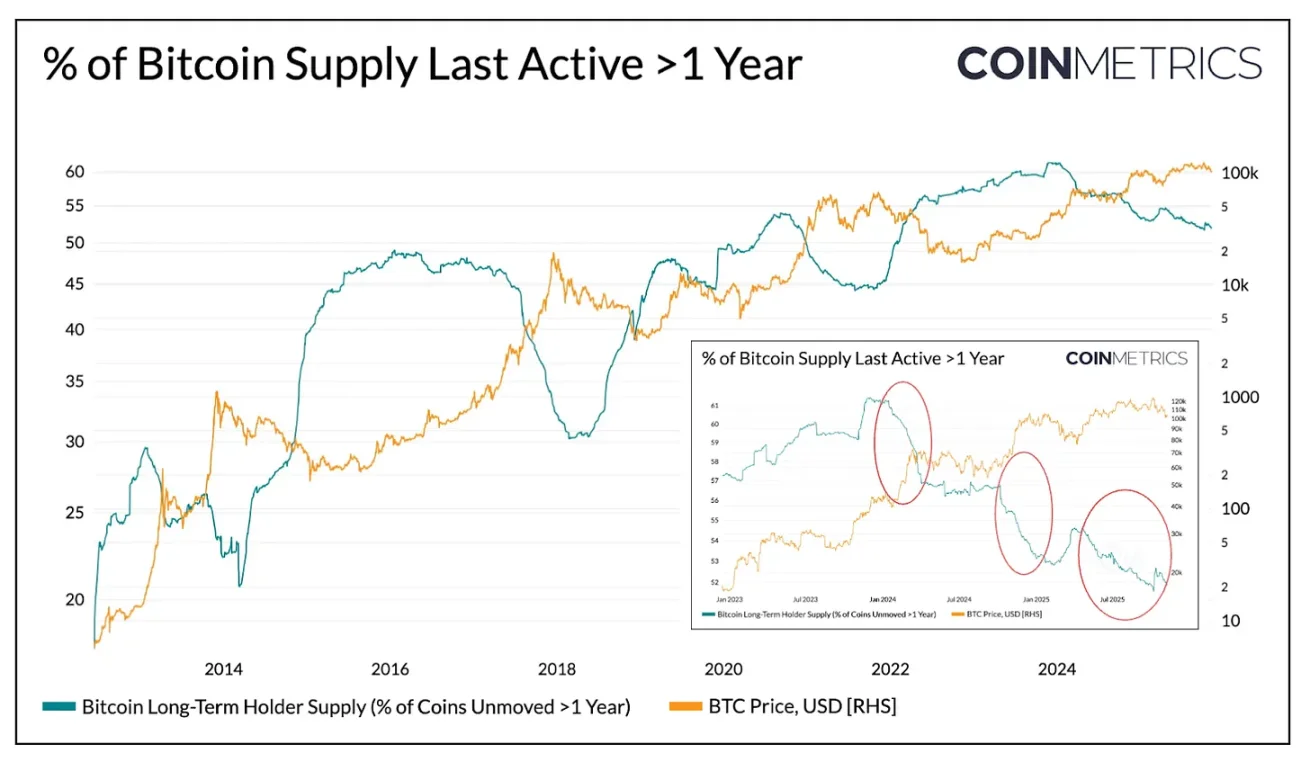

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。