币圈小当家

2025-07-08 13:13:52

2025年的加密世界正经历着前所未有的变革,从监管框架的逐步完善到Layer2解决方案的爆发式增长,新手面临的既是最复杂的时代,也可能是最佳入场时机。本文将带你穿透迷雾,用三个真实用户的投资故事切入,揭示那些交易所教程里永远不会告诉你的认知陷阱和机会窗口。

去年在深圳科兴科学园的一家奶茶店,我亲眼见证了一场有趣的交易:两个00后用ETH支付时,居然为是否应该等待网络拥堵缓解再转账争论不休。这让我意识到,新一代投资者对链上操作的熟悉程度,已经远超我们这些2017年入场的"老韭菜"。

但问题在于,这种表面上的技术娴熟,往往掩盖了更本质的认知缺陷。根据CoinGecko最新调查,82%的新用户在选择第一条区块链时,决策依据仅仅是"朋友推荐"或"界面好看",而非技术特性。某知名交易所的客服主管张敏告诉我:"每天接到的新手咨询中,有三分之一的问题其实源于他们根本不知道自己买的是什么链上的资产。"

香港证监会去年推出的虚拟资产牌照制度正在产生涟漪效应。我在采访合规平台OSL的运营总监时获得一组对比数据:持牌交易所的用户平均持仓周期是未备案平台的3.2倍,但交易频率仅有后者七分之一。这揭示了一个反直觉的现象——监管带来的安全感反而改变了投资者的行为模式。

不过也别急着叫好。上个月某内地用户因误入未备案平台导致资产冻结的案例,暴露出另一个真相:全球监管的碎片化让合规本身成了技术活。就像网友@区块链老司机调侃的:"现在研究白皮书前得先考个国际律师证,不然连用户协议都看不懂。"

在上海陆家嘴某基金公司工作的李婷,给我看了她的投资组合变迁图:2021年70%是NFT,2023年变成DeFi挖矿,而现在50%仓位都在现实世界资产代币化项目。这个转变过程颇具代表性——

但更有趣的是她的操作方式:通过合规渠道持有美国国债代币,却用香港账户参与DeFi组合。这种"监管套利"策略,正在亚洲投资者中悄然流行。

去年Ledger的私钥恢复服务争议,彻底打破了"冷存储绝对安全"的迷思。我在北京中关村随机采访了20个硬件钱包使用者,结果令人震惊:

安全专家王凯的观点一针见血:"很多人买硬件钱包就像买平安符,以为付了钱就自动获得保护,殊不知安全习惯才是真正的护城河。"

那么问题来了:当生物识别技术日益成熟,我们是否正在见证硬件钱包这个品类本身的消亡?至少从苹果钱包集成加密货币功能的动作来看,这个假设并非天方夜谭。

最近总有人问我:"现在入场会不会太晚?"我的回答通常是另一个问题:"你觉得1994年上网的人,是错过了还是抓住了互联网革命?"加密世界的吊诡之处在于,它既像早期互联网般充满可能性,又带着金融市场特有的残酷淘汰机制。

所以与其问"该不该进场",不如先想清楚:你愿意花多少时间理解智能合约的运作原理?能否忍受资产腰斩时仍坚持研究?会不会在下一个FOMO时刻重蹈覆辙?毕竟在这个领域,认知才是真正的入场券,而时间只是检验它的工具。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

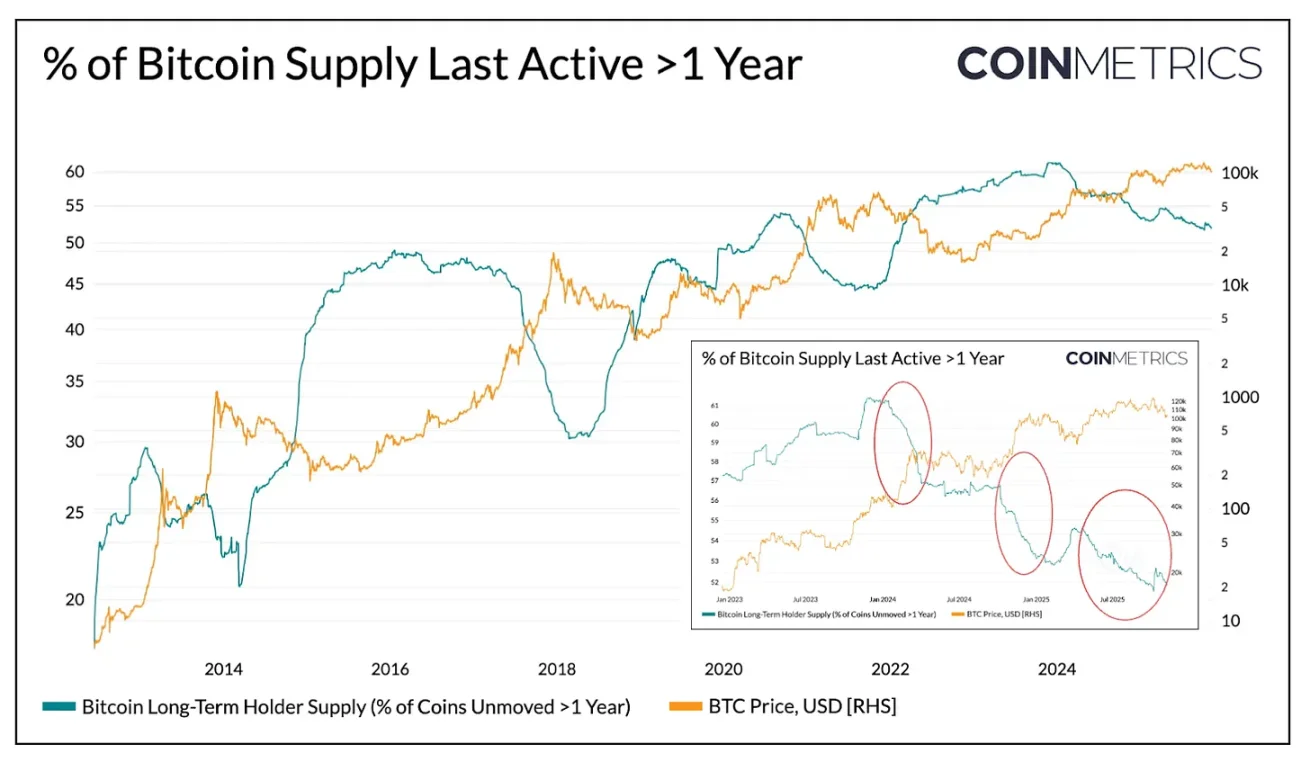

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。