币圈小当家

2025-09-27 13:36:01

当上市公司宣布“转型加密财库”,本是资本市场拥抱新趋势的信号,却被美国SEC和金融业监管局(Finra)揪出了“暗箱操作”的尾巴。近200家公司跟风模仿“融资买币”模式,试图复制“币价涨、股价飙”的财富神话,可不少公司在官宣前,股价就已离奇翻倍,仿佛有人提前拿到了“上涨剧本”。这场看似热闹的转型狂欢,正因为“信息不公平”这个老问题,撞上了监管的“红灯”。

一、诡异异动:官宣前股价翻倍,谁在提前“剧透”?

监管的警觉,源于一连串无法用“市场巧合”解释的股价波动。在“加密财库”这个热门赛道上,信息披露的时间差,成了少数人收割利润的“捷径”。

1.实锤案例:公告未发,涨幅先行

最让监管生疑的,是两家公司的“精准暴涨”:

SharpLink:今年5月宣布斥资4.25亿美元增持以太坊,消息一出股价从6美元飙升至36美元。可回溯数据发现,官宣前三天,这家股价长期徘徊在3美元以下的公司,已经悄无声息地完成了翻倍,期间没有任何公开利好能支撑这种涨幅;

MEI Pharma:计划用1亿美元买莱特币的消息公布前,股价同样近乎翻番,市场找不到任何合理的基本面变化来解释这波异动。

类似的情况并非个例。据监管机构统计,近半年宣布转型“加密财库”的公司中,超30%存在“公告前股价异常波动”,有的交易量突然放大10倍,有的股价单日涨幅突破50%,时间点都精准卡在“融资-购币”计划披露前。

2.触碰红线:违反《公平披露条例》

这些异动直接踩了监管的“底线”——美国《公平披露条例》(Reg FD)。这条规则的核心很简单:上市公司的重要信息,必须对所有投资者一视同仁,不能偷偷给“关系户”通风报信。

SEC和Finra已向相关公司发出调查函,明确质疑这种“公告前暴涨”涉嫌违反该条例。前SEC执法律师David Chase解释:“当监管发出这类问询,说明他们已经掌握了异常交易数据,比如特定账户在敏感期集中买入,这很可能是内幕交易的信号。”对普通投资者而言,这种信息不对称意味着“别人吃肉,自己接盘”——等公告出来跟风买入时,提前埋伏的资金早已赚得盆满钵满,留下高位站岗的散户。

二、泄密链条:保密协议为何成了“废纸”?

消息之所以能提前泄露,根源藏在“加密财库”的运作流程里。这些公司模仿的“融资-购币”模式,本身就藏着信息失控的漏洞。

1.融资环节:绕不开的“信息缺口”

转型“加密财库”绝非拍脑袋就能干成。一家公司要拿出上亿甚至几十亿美元买加密货币,第一步得先筹钱——要么增发股票,要么发行债券,要么找私募机构融资。这个过程中,公司必须提前向潜在投资者、投行和律师透露“要购币”的核心计划,才能评估融资可行性,敲定交易细节。

按理说,这些接触都会签署严格的保密协议,但现实往往“漏洞百出”。参与过这类交易的律师Justin Platt坦言:“泄密其实很常见”——可能是投资者忍不住告诉了亲友,也可能是投行人员私下传递消息,甚至有公司内部员工为了利益泄露信息。更麻烦的是,泄密不仅涉嫌违法,还会反过来坑了公司:股价在融资定价前大幅波动,会让发行价难以确定,甚至直接导致融资失败。

2.行业顽疾:保密成“形式主义”

更让人担忧的是,不少公司对“保密”的重视程度极低。有投行人士透露,部分公司为了快速融到钱,甚至会主动向投资者“暗示”购币计划,用“未来股价会涨”作为吸引投资的筹码,完全无视保密义务。“他们觉得只要没白纸黑字写下来,就不算泄密,却忘了口头透露同样违法。”这种对规则的轻视,让“保密协议”成了走流程的“废纸”,也为信息泄露埋下了隐患。

三、跟风狂潮:200家公司抢搭“财富快车”

之所以有这么多公司愿意冒泄密风险跟风,全因“鼻祖”微策略(原文Strategy应为行业通用的MicroStrategy)的成功太过诱人。这家公司用“融资买币”的模式,打造了一个让无数企业眼红的“财富飞轮”。

1.微策略的“封神之路”

自2020年起,微策略就靠“发债融资买比特币”的操作封神:

用平均4万美元的成本买入33万枚比特币,随着币价逼近10万美元,每天资产增值超5亿美元;

股价与币价深度绑定,今年涨幅达600%,远超同期美股大盘,成了“比特币替代品”,吸引了无数无法直接买币的机构投资者。

其核心逻辑是“正向循环”:买币推高资产价值→股价上涨→以更高价格增发股票融资→买更多币→股价再涨。这种“币价-股价”联动的效应,让微策略从一家普通软件公司,变成了加密市场的“明星标的”。

2.模仿潮失控:1020亿美元涌入

榜样的力量迅速发酵。据加密咨询公司Architect Partners数据,今年以来已有212家公司宣布计划筹集1020亿美元,进军“加密财库”领域。这些公司中,不少原本业务平平,有的是传统制造业,有的是濒临退市的小公司,都想靠“买币”实现“弯道超车”。

更夸张的是,有些公司连基本的加密资产知识都没有,就匆忙宣布“要建1亿美元加密财库”,甚至不知道比特币需要冷钱包存储。一位投行经理吐槽:“很多公司根本不是看好加密货币的长期价值,只是想蹭热点炒股价,这种心态本身就容易出问题。”

四、监管出手:短期阵痛还是长期利好?

SEC和Finra的调查已引发连锁反应。9月以来,MSTR、SBET、BTCS等“加密财库概念股”股价纷纷下跌,比特币等加密货币也因“机构进场放缓”预期出现短期回调。但这场监管风暴,未必是行业的“利空”。

1.短期冲击:跟风者踩刹车

对市场来说,最直接的影响是“模仿潮”降温:

被点名的公司股价承压,有的单日跌幅超20%,还得应对监管的详细问询,甚至可能面临罚款或刑事追责;

原本计划宣布转型的公司纷纷暂停动作,一家准备融资5000万美元买SOL的生物科技公司负责人表示:“先看看监管风向,不想刚官宣就收到调查函。”

这直接导致机构资金通过“上市公司购币”流入加密市场的速度放缓,短期内给币价带来了压力。

2.长期转机:清理市场“害群之马”

但从行业发展来看,监管介入更像是“刮骨疗毒”。此前的模仿潮中,已经出现了明显的泡沫:

有些公司根本没有长期持币的实力,只是想靠“买币”概念炒作股价,融资到账后只买了少量加密货币,剩下的钱全用来补主营业务亏损;

信息泄露和内幕交易让市场生态变得浑浊,普通投资者难以分辨公司转型的真实性,只能盲目跟风。

SEC主席Paul Atkins近期表态透露出监管逻辑:“我们不是要禁止加密财库模式,而是要终结‘靠消息不对称投机’的乱象。”眼下的调查,正是为了给行业立规矩——明确“融资-购币”的信息披露标准,让真正想长期布局的公司在公平环境中发展。

五、给普通投资者的提醒:看公告,更要看“时机”

这场监管风波,也给普通投资者上了一课:面对“加密财库”这类热门概念,不能只看公司“说了什么”,更要关注“什么时候说”“之前有没有异常”。

1.三招避坑

查异动:在公司宣布购币计划前,先看股价和交易量有没有异常波动,若出现“无理由暴涨”,很可能藏着内幕交易,谨慎跟风;

看实力:关注公司的融资用途是否明确,有没有披露加密资产的托管方案、风险控制措施,避免被“空喊口号”的公司忽悠;

辨动机:如果一家公司主营业务亏损严重,却突然宣布“砸重金买币”,大概率是想蹭热点,而非真的看好加密资产价值。

2.长期趋势:监管让市场更健康

说到底,SEC这次出手,不是针对加密货币本身,而是针对“信息不公平”这个资本市场的老问题。这也说明,加密市场正在被纳入传统金融的监管框架,短期可能会有阵痛,但长期来看,只有规则清晰了,真正做长期布局的资金才敢放心进场,市场才会更透明、更健康。

就像Altcoin Vector所言:“市场的结构性韧性,从来不是靠炒作和内幕交易支撑的,而是靠公平的规则和优质的标的。”这场监管风暴过后,那些只想蹭热点的公司会被淘汰,而真正有实力、有长期规划的“加密财库”企业,才能走得更远。

免责声明:本文所述内容仅供参考,不构成任何投资建议。投资者应根据自身风险承受能力和投资目标,理性看待加密货币投资,切勿盲目跟风。

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

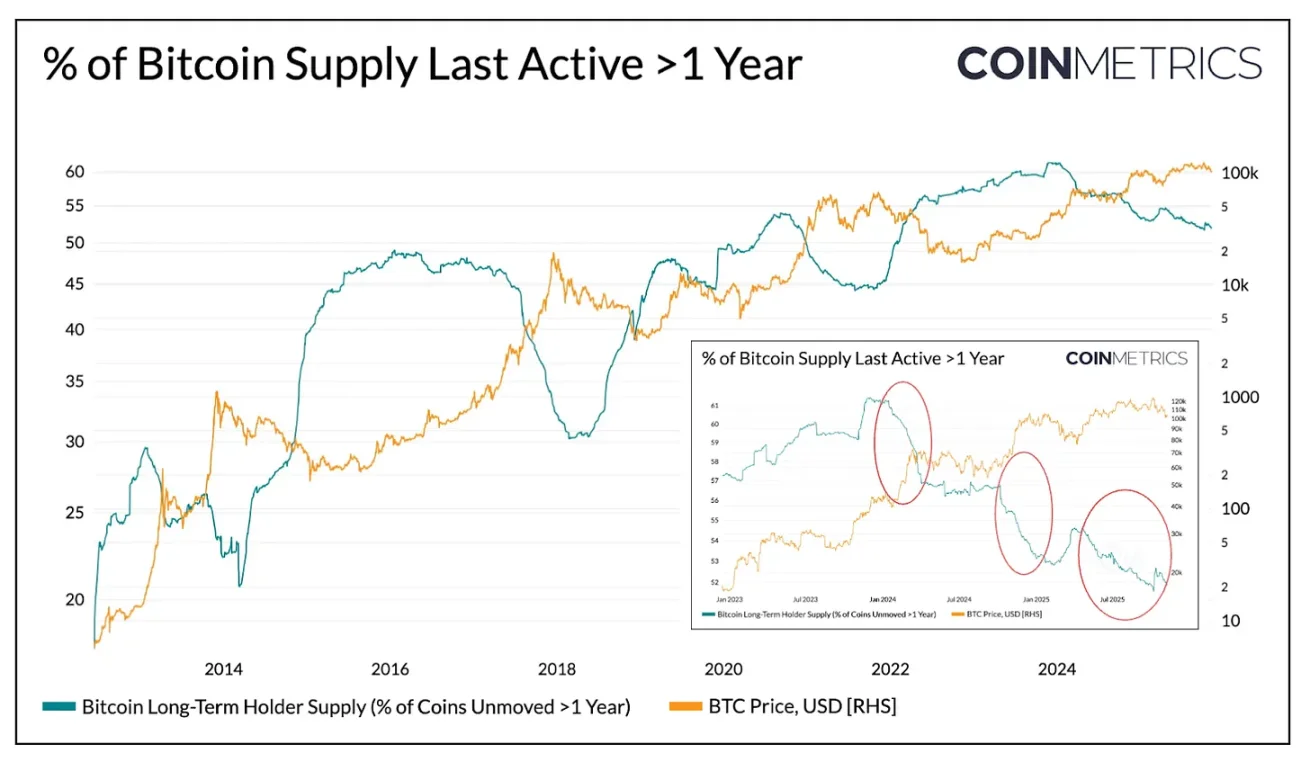

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。