币圈小当家

2025-09-01 09:00:02

以太坊创始人 Vitalik Buterin 曾在「去中心化社会:找寻 Web3 的灵魂」一文中提出「灵魂绑定代币(Soulbound Token,SBT)」的设想,希望构建出能够承载声誉、关系与约束力的链上身份体系,使 Web3 不再局限于金融场景,而是能够延展到更广阔的社会层面。

目前,DID 领域的探索不可不谓不多,然而并未有一种方案被大规模采用,成为真正意义上的 Web3 身份层。

在 Web2 世界中,借助中心化的验证,一个个「人」可以成为身份的直接载体。围绕“实名认证”这一基础,社交网络自然生长,并催生了巨大的应用创新空间。

而在 Web3,情况则完全不同,这里没有一个天然的「人」作为载体,毕竟每个用户都被映射成若干个链上地址(Address),地址成了 Web3 数字身份的元载体。

地址上的资产(持仓、LP 头寸)代表了用户的金融状态、地址上的 NFT(CryptoPunks、域名、虚拟土地)成为用户的文化与社交标签、地址间的交互记录则构成了用户的行为画像与关系网络。地址可能有一个对应的域名,使其变的更加可读,甚至具有一定 IP 属性。

**但,地址 ≠ 人。**这使得很多应用场景在 Web3 世界无法开展。

说白了,不同于 Web2 的中心化架构,在 Web3 一个人天然可以拥有无数个地址,用户都映射在一个个地址后面,系统却无法判断这些地址背后是否指向同一个个体,换句话说,在「谁是真人」这个根本问题上,Web3 的身份体系是天然缺失的。

在身份验证领域,存在一个长期未解的结构性困境,一端是身份的真实性,另一端是可扩展性:

**真实性:**能否确认这是一个真实、独立的人类个体?且确保一个人只能拥有一个身份,而非通过批量注册操纵系统?

可扩展性:能否让大多数人接纳。这里面涵盖的因素包括验证过程是否便捷,是否可以打消用户或者监管监管机构关于隐私泄露的顾虑,是否涵盖自然增长与自发传播的机制,以覆盖更多人等等。

问题在于,这两者并非天然可以兼容,为了强化真实性,往往需要更繁琐的验证;若要保证可扩展性,系统的抗女巫攻击能力必然下降,正是这种张力,让 DID 的发展长期停滞在一种「跷跷板」状态。

而纵观 DID 赛道的解法,在面对「两难困境」时,不同项目往往会在真实性和可扩展性之间各自做出权衡。

迄今最具代表性的两类方案,Bright ID 与 Worldcoin,正好分别代表了两条截然不同的路径。

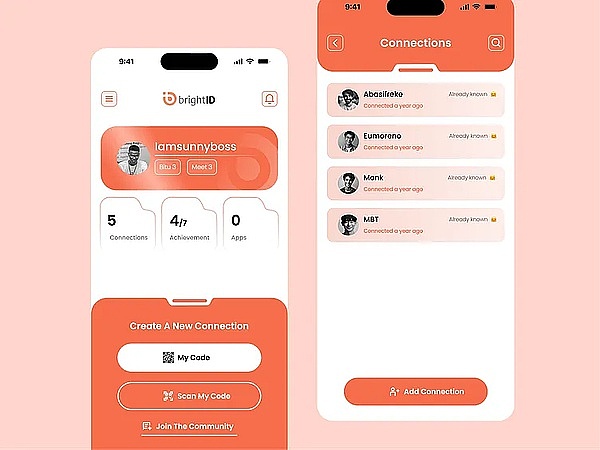

首先自然是 Bright ID,它的路径代表了「轻量化」的思路,试图通过社交关系网络来抵御女巫攻击,核心思路是通过视频会议、互相验证、关系绑定等方式,让真实的人类用户形成一个互联的信任图谱。

这种机制有其现实优势,它避免了生物特征等敏感数据的采集,因而在隐私保护上风险极低,同时用户验证过程可以完全在线完成,相较于线下依赖硬件的方案更为便捷。

然而 Bright ID 的问题显而易见,因为社交关系网络并不等同于强验真机制,虚假网络在一定程度上是可以被人为构造的。一旦攻击者掌握了足够数量的虚假账户并形成网络,就可能在图谱中伪造出可信度,从而突破系统的安全性。

通过社交图谱来建立信任图谱,认定身份的真实性,在小规模实验中或许尚能奏效,当规模扩张到数百万甚至上亿用户时,图谱中的信任结构就会快速稀释,系统的准确性和可信度也将难以维持。

与此相对, Worldcoin 路径则是彻底的「验真主义」——它通过专用硬件 Orb 对用户虹膜进行扫描,生成全球唯一的标识,从而确保一个个体只能拥有一个身份,实现的全球基本收入(UBI)的宏伟愿景。

在真实性维度上,该方式无疑走得更远,毕竟虹膜作为人类最难伪造的生物特征之一,一旦录入就几乎不可能重复注册或被篡改,理论上能够在全球范围内实现「一人一号」。

然而,这种极致的强验真背后,是高昂的代价与风险。首先对虹膜进行生物识别的硬件门槛极高,Orb 设备的生产和分发速度直接限制了系统的扩展能力。尽管 Worldcoin 已宣布计划推出便携式生物识别设备 Orb Mini,旨在简化虹膜扫描过程,使身份验证更便捷。但就目前的进展来看,Worldcoin 的模式仍显得杯水车薪,与指纹、人脸识别等早已在消费级终端普及的生物识别方式相比,虹膜扫描的硬件部署成本高昂,普及路径缓慢,难以在短时间内实现规模化落地。

更为关键的是,虹膜数据本身属于最高敏感级别的生物信息,涉及跨境采集、传输与存储时,必然触发各国最严格的审查,即便 Worldcoin 官方反复强调其系统仅保存经过哈希处理的特征值,而不留存原始数据,但仍然无法让监管机构完全放心,外界对于 Worldcoin 的隐私泄露与数据滥用的担忧,始终无法彻底消除。

因此对比之下,Bright ID 与 Worldcoin 恰好构成了两极——前者强调可扩展性,但在验证力上显得过于松散,难以抵御规模化环境中的女巫攻击;后者则强调真实性,代价却是极高的合规成本与极低的可获得性,扩展性因此受限。

一个太松,一个太硬,也正因为此,DID 赛道迄今为止仍未跑出真正有潜力被大规模采用的解决方案。

那么问题来了:是否存在一种机制,既能在起点上确保个体的真实性,同时还具备快速覆盖大规模人群的能力?

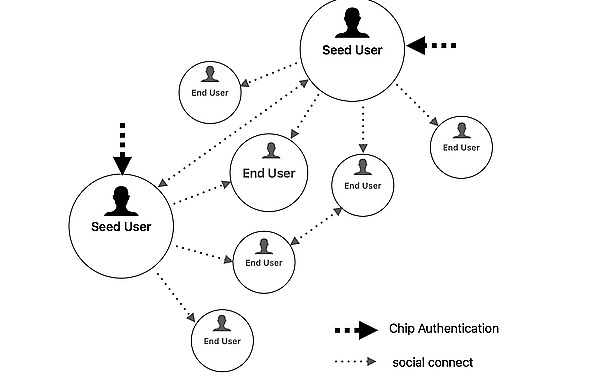

Real ID的提出,正是在这一背景下尝试突破「两难困境」约束的一种尝试。它选择了护照芯片认证(Chip Authentication)与信任图谱(Trust Graph)相结合的双轨机制,将强力验真与社交连接的便捷性结合起来,力图突破两难处境,找到最优解。

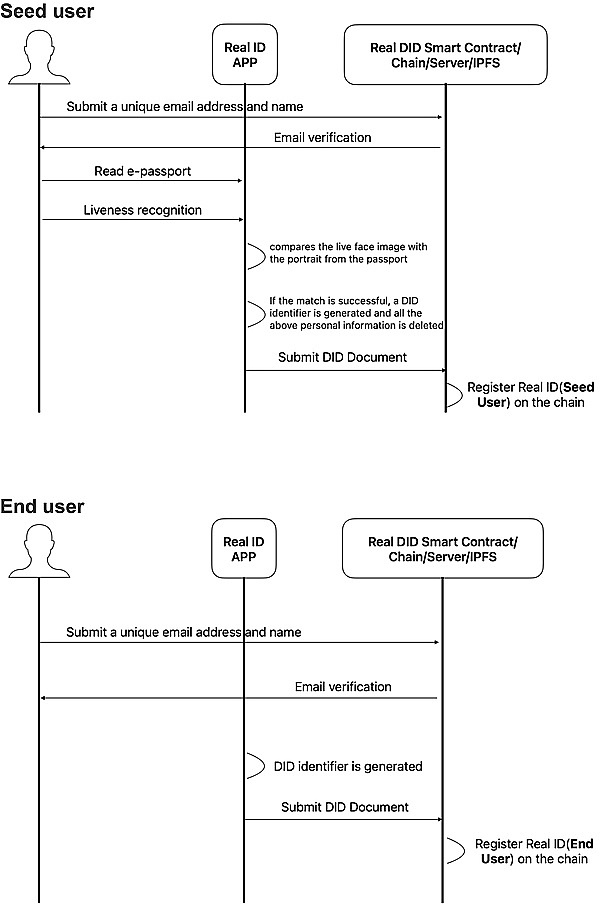

有意思的是,Real ID 的设计并非要求所有人都必须遵循同一种严格的验证方式,而是划分了两类用户群体:种子用户与普通用户。

其中种子用户通过护照芯片认证来完成强力的验真,这也是 Real ID 在「强验真」环节的核心创新,与 Worldcoin 依赖专用 Orb 硬件不同,Real ID 借助的是电子护照芯片这一全球通用的标准化载体:

用户只需通过具备 NFC 功能的手机读取护照芯片中的人脸信息,并与现场人脸进行一次比对,即可完成真实性验证,整个过程在用户的本地设备端完成,相关数据在 Hash 化生成唯一标识后立即删除,不会上传至中心化服务器。相比 Worldcoin 用户必须去 Orb 站点完成认证,护照芯片识别的方式允许人们在家完成认证,更加方便。

这一机制确保了初始用户群体具备极高的可信度,相当于为系统打下了一组信任基石,这些种子用户所形成的身份网络,类似于一条条加固的主干脉络,为后续的信任图谱扩展提供了坚实的锚点。

在此基础上,Real ID 通过信任图谱将真实性验证扩展给普通用户,他们可以不必经历护照认证,而是通过与种子用户或其他已经加入网络的个体建立社交连接来获得身份背书,系统会基于这些关系链的数量与质量,为每个普通用户计算出一个动态的 Real Score 信任分。

这个过程本质上是匿名的、去标识化的,用户无需泄露额外隐私信息,却能借助社交关系的传递来逐步累积可信度,随着信任网络规模的扩大与关系网络的演化,虚假身份会逐步被识别并剔除,系统的整体可信度反而在动态中不断增强。

这种「种子用户 + 普通用户」的双轨设计,使得 Real ID 具备了很强的灵活性:

一方面,追求强力验真的用户或机构,可以选择护照芯片认证,确保在合规与隐私保护前提下获得高可信度身份; 另一方面,希望以更高隐私度,更低门槛方式进入系统的用户,或者不具备芯片认证条件的用户,可以通过社交连接融入网络,在持续交互中累积信用;

两种模式既能互为补充,又可通过比例调整来实现整体最优,在系统早期,护照认证权重更高,以保证基石用户的质量;在扩展阶段,则可让社交连接发挥作用,以更快速度覆盖更大规模的社区。

从这一点看,Real ID 的创新并不仅仅在于技术手段,而在于提供了一种兼具强信任和可扩展特性的身份体系,它既保留了强验真的严谨性,又吸收了社交网络的扩展性,使得用户能够根据需求灵活选择身份验证方式与程度。

总而言之,Real ID架构的关键价值,在于它第一次为 DID 提供了一种有潜力被大规模采用的解决方案。真实性与可扩展性不再是无法调和的零和博弈,而是能够在体系内部找到平衡。在 AI deepfake 与 Bot 横行的今天,这样的设计或许正是 DID 赛道最接近「最优解」的雏形。

当 Web3 拥有了一个可信的身份层,当 Web3 用户拥有自己的“Soul Wallet”,它如何被进一步转化为链上信用?又会在 DeFi、DAO 治理、资源分配和链上社交中催生怎样的新可能?让我们拭目以待。

原文链接:Real ID: Breaking the Dilemma of Decentralized Identity

©版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,同时本站内容仅代表我们个人的观点,均不构成投资建议。

分析师指出狗狗币技术动能强势回归,价格有望冲击1美元关键位,但若跌破支撑可能回落至0.06美元。当前多空博弈激烈,需关注RSI指标和趋势线变化,市场不确定性凸显投资机遇与风险并存。

BTC和ETH近期呈现震荡走势,双十一后市场关注山寨币爆发机会。文章分析BTC在104500-107000区间压力位、ETH在3500-3660的波动趋势,并探讨UNI销毁机制及ASTER、CRV、ZKC等代币的技术面走势,为投资者提供策略参考。

比特币现货需求激增至四个月峰值,市场出现看涨反转信号。数据显示现货交易量增长23%,投机活动明显增强。分析师指出突破11万美元关键支撑位将触发上涨动能,可能推动价格向历史高点迈进。宏观经济改善和投资者风险偏好回升为市场提供支撑。

波场TRON账户数突破3.4亿大关,成为全球增速最快的公链之一。数据显示其总交易量已超120亿次,链上生态涵盖DeFi、NFT、稳定币等多个热门领域,年处理交易规模达数万亿美元。凭借高吞吐量和可靠性优势,波场TRON正为全球用户提供高效的区块链服务。

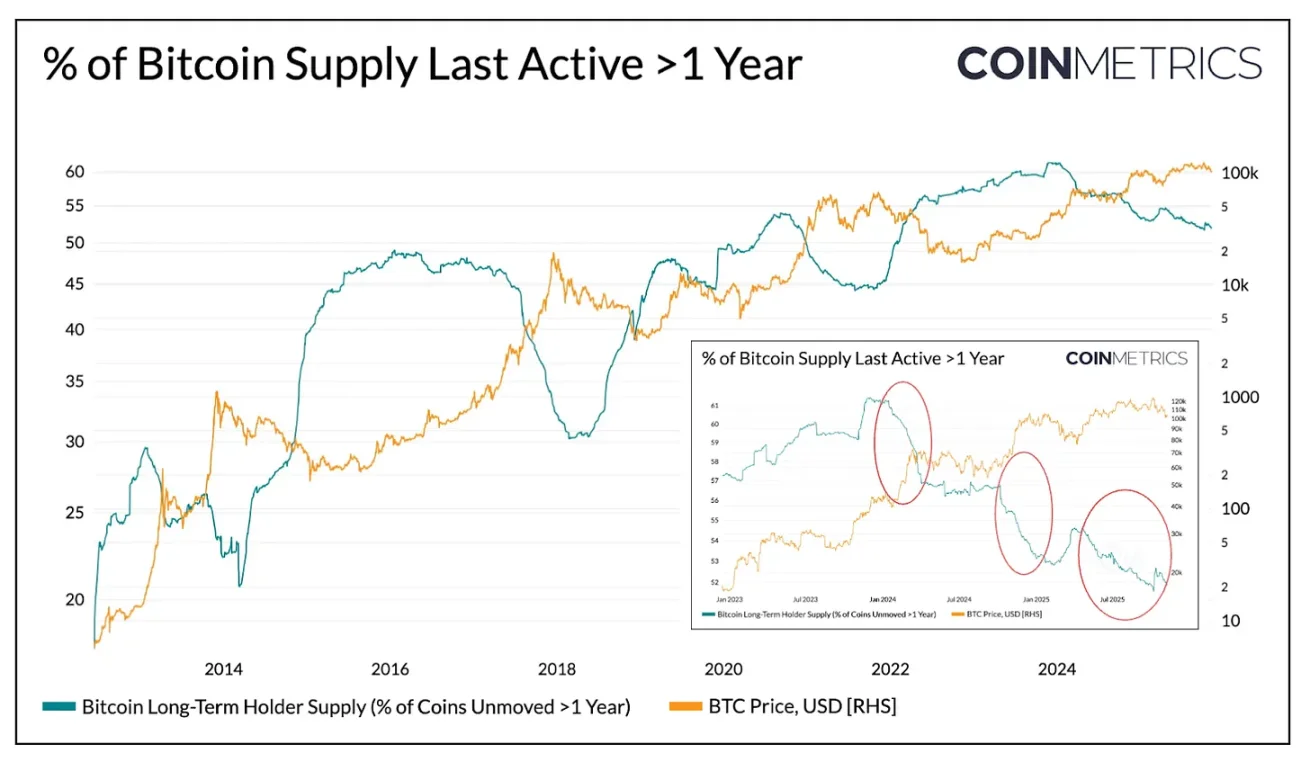

Coin Metrics分析比特币本轮周期呈现平缓趋势的原因,指出长期持有者分批出售与机构需求承接导致供应周转放缓。现货比特币ETF和加密财库占据近四分之一流通量,市场结构趋于成熟,波动率稳定在45%-50%区间。这种供需平衡延长了周期节奏,标志着比特币向机构化资产转型。

比特币和以太坊近期反弹加速,UNI突破潜力与ZEC投资机会引发市场关注。文章分析BTC重回106000美元关键位,ETH守住3520支撑位仍具上涨空间,同时解读隐私币、DeFi及山寨币轮动行情,提供主流币种操作策略与市场趋势研判。